学生の基礎力をリテラシーとコンピテンシーの2側面から測定

ニューラルテスト理論により、偶発的な優劣の差異を吸収して測定可能

実社会の若手リーダー層の特性をデータベース化し、採点の比較対象として採用

様々な教育的取り組みを評価し、検証できるプログラム

定量的評価の難しい能力の測定に

ジェネリックスキルを数値化

今、多くの大学で教育改革が進められています。教育の質を変えるため多種多様な教育プログラムが導入され、その中で、人材特性であるジェネリックスキルの測定の必要性が重要視されています。これまでジェネリックスキルの測定はアンケートによる自己評価や有識者による外部点検評価が主体でした。しかしながら、コストや規模の問題があり、汎用的な評価としては扱い難いという欠点が存在します。

PROGはこういった問題を解決すべく開発された、ジェネリックスキルを数値化する測定プログラム。専門知識と実績で裏打ちされた採点で、大学改革を強力に後押しします。

芝浦工業大学に見る事例

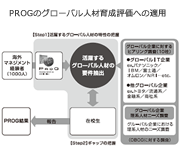

芝浦工業大学では複数回の試行を経てPROGをグローバル人材育成評価の軸に据えている(クリックで拡大)

芝浦工業大学では、グローバル人材育成の一環として、PBL型教育を積極的に取り入れている。PBLの有効性そのものは、多くの検証から証明されているものの、その効果を得る上で重要となる、学生/教員双方のやる気を誘発するための、成果の明示方法に課題を感じていた。

そこで導入されたのがPROG。数字で結果を見ることができ、詳細な解析も可能。まさにPBLの活性化にうってつけのツールであった。複数回の試行を経てその妥当性も確認できたことから、現在では全学的な導入を行っている。

ディプロマポリシーとGPAの乖離を改善するために

教育改革の指標として

企業が就職活動においてGPAをあまり考慮しない要因として、GPAとジェネリックスキルの相関性の低さがあります。しかしながら、多くの大学のディプロマポリシーにおいては、如何に専門性を活用するか、専門性を越えた探究など、汎用的なスキルが重視されており、GPAがディプロマポリシーと乖離してしまっているという実情があります。

PROGは、現在のGPAでは測れない人材特定をリテラシーとコンピテンシーの2つの側面から測定し、数値化。これを教育改革の指標として活用することで、ディプロマポリシーに一致した人材育成を行うことが可能となります。

九州国際大学法学部に見る事例

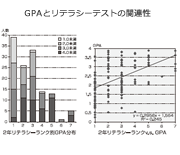

授業の取り組み方を変え、GPAとリテラシーテストに相関性を構築した

(クリックで拡大)

九州国際大学法学部では、2010年よりPROGを導入し、授業を通したジェネリックスキルの向上に取り組んでいる。特にリテラシースコアの推移に着目し、これを伸ばすため、授業の中に情報収集→情報分析→課題発見→構想→表現という課題解決のプロセスを踏まえたプレゼンテーションを取り入れた。これにより、これまで相関関係のなかったGPAとリテラシーランクに相関関係を構築。産業界ニーズに適合した教育へと質の転換を図っている。

教育改革に

PROGを用いる

メリット

専門知識に裏打ちされた採点と継続的な検証により、信頼性の高いシステムとなっています。

改革の促進明確に数値化された評価を用いることで、方針決定の判断速度を高めることが可能となります。

参加者の動機付けアクティブラーニングやPBLの成果を学生・教員にわかりやすく伝えることが可能となります。

世界の高等教育の場で進む、アウトカムズへのパラダイムシフト

高等教育の量的拡大と経済・文化のグローバル化に伴い、世界的に高等教育の質に関する関心が急激に高まっています。中でも「大学が何を教えたか」ではなく、「学生が何を学んだか」が重視され、ラーニング・アウトカムの測定は世界的な課題とされています。

OECDのAHELOプロジェクト(大学版PISA)もこの流れに対応した取り組みであり、その評価点としてジェネリックスキルが重視されている点は注目すべきポイントです。

PROGでは、このジェネリックスキルをリテラシーとコンピテンシーに分け、詳細に分析。各校のニーズに合わせたカスタマイズや更なるデータの蓄積を経て、進化を続ける最先端のジェネリックスキル育成ツールとして活用されています。