中国・四国B Archive

提言「グローバル時代の企業が求める人材の育成について~大学教育への期待~」を発表

- 2014-11-06 (木)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国A | 中国・四国B | 中国・四国地域情報

発表元:四国経済連合会

四国経済連合会は、提言「グローバル時代の企業が求める人材の育成について~大学教育への期待~」を取りまとめ発表した。

グローバル人材へのニーズが高まっている一方で、四国の企業では「そうした人材の確保が四国では難しい」「人材育成には大学の役割が大きい」といった声が多い。提言では、「挑戦心や課題解決力等の養成につながる学習方法の拡充」「グローバル人材、イノベーション人材育成の組織・仕組みの構築」「実践的な英語教育を中心に大学の国際化を進める取り組み」を特に四国の大学に求めている。

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

経済産業省中国経済産業局、「社会人基礎力育成研修会」の開催を告知(日程変更)

- 2014-09-24 (水)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国A | 中国・四国B

発表元:経済産業省中国経済産業局

中国経済産業局は、「社会人基礎力育成研修会」の開催日の変更を告知した。当初9月25日開催予定だったが、10月16日に延期。「社会人基礎力育成研修会」は、経済産業省が「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として提唱、概念の普及を図っている「社会人基礎力」を用いた実践的な人材育成手法等について理解を深めることを目的としたもの。対象は大学教職員、企業人事担当者等。

【日時】 10月16日 13:00~15:25

【場所】 サテライトキャンパスひろしま5階

http://www.chugoku.meti.go.jp/event/jinzai/140904.html?rss=true&date=20140924

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

経済産業省中国経済産業局、「社会人基礎力育成研修会」を9月25日に開催

- 2014-09-04 (木)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国A | 中国・四国B

発表元:経済産業省中国経済産業局

経済産業省は「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として「社会人基礎力」を提唱、施策を通じて概念の普及を図っている。このほど中国経済産業局では、社会人基礎力を用いた実践的な人材育成手法等について理解を深めるため、「社会人基礎力育成研修会」を開催する。対象は大学教職員、企業人事担当者等。

【日時】 9月25日 13:00~15:25

【場所】 サテライトキャンパスひろしま5階

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

鳥取地区の大学等、2014夏インターンシップ合同説明会を6月28日に開催

- 2014-06-03 (火)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国B

発表元:鳥取大学

「産業界のニーズ~」事業、「中国・四国地区協働型人材ネットワーク」(幹事校:高知大学)のうち、鳥取県内の大学・短大は、地域協働型インターンシップを今夏に実施するにあたり、インターンシップ合同説明会を開催する。対象はネットワークに参加している3つの大学・短大(鳥取大、鳥取環境大、鳥取短大)、および米子高専に在籍する学生。

【日時】 6月28日 13:30~17:00

【場所】 鳥取短期大学 A館3F

http://www.tottori-u.ac.jp/dd.aspx?itemid=11659#moduleid1233

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

梅光学院大学、「『働く』を考える読書合宿」実施報告――「産業界のニーズ~」事業

- 2014-04-02 (水)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国B

発表元:梅光学院大学

「産業界のニーズ~」事業、中国・四国ブロック(幹事校:高知大学)に属する梅光学院大学では、事業の一環として、3月26日・27日、下関市内の老舗旅館で「働く」を考える読書合宿を実施。日本文学科の1年生8人、2年生4人の学生が参加した。初日は課題図書の石田衣良著『シューカツ!』を精読しての意見交換会や懇親会、2日目は思潮社で長年編集に携わってきた出本喬巳氏を講師に、講演会が行われた。

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

鳥取短期大学、インターンシップ事後学習会の開催報告――「産業界のニーズ~」事業

- 2014-03-31 (月)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国B

発表元:鳥取短期大学

「産業界のニーズ~」事業、中国・四国ブロック(幹事校:高知大学)に属する鳥取短期大学では、3月27日、春休み中のインターンシップに参加した学生を対象に「インターンシップ事後学習会」を実施した。学習会では、学生と企業によるインターンシップ実施前・後の計4つのアンケート結果を分析。そして、学生たちによるグループワークで、自分たちにとっての事前目標の達成度が低かったにも関わらず、インターンシップの満足度が高かった原因についてなどが話し合われた。

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

鳥取大学、「人間力」サプリメントセミナー第1回「知力」開催(12月19日)――「産業界のニーズ~」事業

- 2013-12-09 (月)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国B

発表元:鳥取大学

鳥取大学大学教育支援機構キャリアセンターでは、「産業界のニーズ~」採択事業(中国・四国ブロック、幹事校:高知大学)の一環として、「人間力」サプリメントセミナー第1回「知力」を開催する。演題は「知力を鍛えるヒント~『学習』社会に向けて」、講師は広島国税局課税第一部長、村松洋介氏。

【日時】 12月19日 16:30~18:00

【場所】 鳥取大学 共通教育棟C22講義室

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

「平成25年度 第4回 愛媛県協働型人材育成コラボ会」を11月2日に開催

- 2013-10-24 (木)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国B

発表元:松山東雲女子大学・松山東雲短期大学

文科省「産業界のニーズ~」事業、「中国・四国産業界の人材ニーズに対応した協働型人材育成事業」の一環として、「愛媛県協働型人材育成コラボ会」が開催される。平成25年度第4回となる今回は、「学生のキャリアップに繋がる授業」をテーマに、外部の企業関係者の協力を仰ぎ、学生も参加するワークショップを行う。

【日時】 11月2日 12:00~15:00

【場所】 松山大学

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

鳥取大、「地(知)の拠点整備事業(COC事業)」キックオフシンポジウムを開催

- 2013-10-11 (金)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国B

発表元:鳥取大学

鳥取大学は、文部科学省2013年度「地(知)の拠点整備事業(大学COC事業)」に採択されたことを受け、同事業において行う今後の教育・研究・社会貢献活動に関し、キックオフとしてのシンポジウムを開催。(株)三菱総合研究所 社会イノベーショングループ研究員で文部科学省科学技術・学術審議会専門委員の山口健太郎氏による講演、「地域コミュニティに貢献する大学に対する期待―Center of Community(COC)構想に絡めて―」を行う。

【日時】 10月17日 16:30~17:45

【場所】 共通教育棟A棟3階第一会議室

____医学部学務・研究課第二会議室(LAN中継)

http://www.tottori-u.ac.jp/dd.aspx?itemid=10944#moduleid1460

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

「平成25年度第3回愛媛県地域コラボ会@松山」開催の模様を報告

- 2013-10-01 (火)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国B

発表元:「産業界のニーズ~」中国・四国B地域グループ(幹事校:高知大学)

文部科学省「産業界のニーズ~」事業に採択されている中国・四国地区の協働型人材育成ネットワーク(幹事校:高知大学)は、9月1日、松山大学東本館(松山市)において、平成25年度第3回愛媛県地域コラボ会を開催し、その模様を同事業公式サイト上で報告した。

第1部は、(株)ベネッセコーポレーション大学事業部事業開発課研究開発チームリーダー、平山恭子氏による、「大学・企業による協業型人材育成方法としてのPBL(問題解決型学習)の可能性」というテーマでの講演。第2部は質疑応答が行われた。

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

★9月まとめ★中国・四国Bエリアの就業力関連ニュース

9月にPICKUPした「就業力関連ニュース」のうち、中国・四国Bエリアのものをまとめた。

(●印は「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」参加校関連)

●「働くとは?地元の優良中堅・中小企業の社長に聞こう!しゃべろう!!」開催案内

_2013/09/02 発表元:松山大学キャリア教育連携事業室

_http://www.riasec.co.jp/hiroba/archives/5596

このエリアでは他に以下のニュースもあった。

●梅光学園大学、インターンシップ ポスターセッションを開催

_2013/09/25 発表元:梅光学園大学

_http://www.baiko.ac.jp/university/archives/6097

●鳥取短期大学が「産業界のニーズ~」事業サイト開設

_2013/09/09 発表元:鳥取短期大学

_http://www.cygnus.ac.jp/hr/news/20130909002417.html

●高知大学生、横浜での半年間のインターンシップ体験を語る

_2013/09/03 発表元:NPO法人ETIC.

_http://yokohama.etic.or.jp/fci/interview/1000

●平成25年度第2回教員FD研修会/第1回教育改善・FD研究会の開催を広報

_2013/09/01 発表元:発表元:「産業界のニーズ~」中国・四国B地域グループ(幹事校:高知大学)

_http://cohrd.jp/news/2013/2013_09_10.html

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

「働くとは?地元の優良中堅・中小企業の社長に聞こう!しゃべろう!!」開催案内

- 2013-09-02 (月)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国B

発表元:松山大学キャリア教育連携事業室

松山大学キャリアセンター・キャリア教育連携事業室では、「働くとは?」と題し、地元の優良中堅・中小企業の社長と語り合う第2回カタリバを開催する。1テーブルに社長1人、学生5人程度。20社程度が参加の予定。学生定員は100名で、松山大学以外でも、県内大学生は参加可。

【日時】 9月25日 18:10~19:40

【場所】 松山大学カルフール2階 学生談話室

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

★8月まとめ★中国・四国Bエリアの就業力関連ニュース

8月にPICKUPした「就業力関連ニュース」のうち、中国・四国Bエリアのものをまとめた。

(●印は「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」参加校関連)

○高知県と龍谷大学が就職支援に関する協定を締結

_2013/08/05 発表元:龍谷大学

_http://www.riasec.co.jp/hiroba/archives/5420

このエリアでは他に以下のニュースもあった。

●「大学コンソーシアムえひめインターンシップ部会」主催プログラムを実施

_2013/08/30 発表元:松山大学

_http://www.matsuyama-u.ac.jp/topics/detail.php?lif_id=1912

●第2回運営幹事会を東京にて開催

_2013/08/15 発表元:「産業界のニーズ~」中国・四国B地域グループ(幹事校:高知大学)

_http://cohrd.jp/news/2013/2013_08_07.html

●「大学・企業による協働型人材育成方法としての問題解決型学習」講演のお知らせ

_2013/08/10 発表元:松山大学キャリア教育連携事業室

_https://www.facebook.com/events/585192368188909/

●07月13日~14日「1年生向け東京PBL合宿」の実施報告書を掲載

_2013/08/01 発表元:「産業界のニーズ~」中国・四国B地域グループ(幹事校:高知大学)

_http://cohrd.jp/pdf/news/2013/20130713_14_jissi.pdf

●梅光学園大学、「キャリアデザインⅡ」学生発表会開催報告

_2013/08/01 発表元:梅光学園大学

_http://www.baiko.ac.jp/university/archives/career/

_%E3%80%8C%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4

_%E3%83%B3%E2%85%A1%E3%80%8D%EF%BD%9E%E3%82%82%E3%81%9A%E3%81%8F%E3%83%97

_%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

高知県と龍谷大学が就職支援に関する協定を締結

- 2013-08-05 (月)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国B | 滋京奈

発表元:龍谷大学

高知県と龍谷大学は、就職支援に関する協定を締結。締結式は8月5日、高知県庁において行われた。同協定は、高知県が龍谷大学と連携し、龍谷大学に在籍する高知県出身の学生に対する就職支援などの取り組みを行い、高知県の活性化を図るとともに、龍谷大学の教育、研究、就職支援に寄与することを目的としたもの。龍谷大学と自治体との就職協定は、これで8県目となる。

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

「1年生向け東京PBL合宿」第2回事前学習会実施報告を公開

- 2013-07-16 (火)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国B

発表元:「産業界のニーズ~」中国・四国B地域グループ(幹事校:高知大学)

文部科学省「産業界のニーズ~」に採択された事業を進めるCoHRD(中国・四国地区協働型人材育成ネットワーク)では、7月3日、高知大学朝倉キャンパス(高知市)において、「1年生向け東京PBL合宿」第2回事前学習会を開催した。学習会には高知工科大学、高知県立大学、高知大学の1~2年生24名が出席。「働くこと」の個人としての意義と社会的意義、東京での社長インタビュー目標の設定などをディスカッションした。

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

★6月まとめ★中国・四国Bエリアの就業力関連ニュース

6月にPICKUPした「就業力関連ニュース」のうち、中国・四国Bエリアのものをまとめた。

(●印は「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」参加校関連)

●松山大学、社会人基礎力育成事業「まちの元気再生プロジェクト」で学生が制作した観光ガイドを配布

_2013/06/25 発表元:松山大学

_http://www.riasec.co.jp/hiroba/archives/4968

このエリアでは他に以下のニュースもあった。

●梅光学院大学「インディペンデントスタディⅡ」で卒業生、地元経済人が講義

_2013/06/08、06/26 発表元:梅光学院大学

_http://www.baiko.ac.jp/university/career/project

●事業連携校の高知県内4大学による「平成25年度第1回高知県地域コラボ会」開催報告

_2013/06/19 発表元:「産業界のニーズ~」中国・四国B地域グループ(幹事校:高知大学)

_http://cohrd.jp/pdf/news/2013/20130619_kochi_report.pdf

●「1年生向け東京PBL合宿」第1回事前学習会を実施

_2013/06/05 発表元:「産業界のニーズ~」中国・四国B地域グループ(幹事校:高知大学)

_http://cohrd.jp/pdf/news/2013/20130605_tour.pdf

●教員FD研修会「キャリア形成のためのグループワーク支援」開催を発表

_2013/06/04 発表元:「産業界のニーズ~」中国・四国B地域グループ(幹事校:高知大学)

_http://cohrd.jp/pdf/news/2013/20130713_14_kensyu.pdf

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

社会人基礎力育成事業「まちの元気再生プロジェクト」で学生が制作した観光ガイドを配布

- 2013-06-25 (火)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国B

発表元:松山大学

松山大学では、社会人基礎力育成事業「まちの元気再生プロジェクト」に基づき、松山市の活性化を目的に制作した観光ガイドブック「いくたびくるたび 松山通(つう)」を制作。このプロジェクトは、経営学部河内俊樹准教授のゼミナールの学生を中心に、約25名が参加したもの。6月13日(木)13時から、松山城ロープウェイ駅舎1階ロビーにおいて、この観光ガイドブックの贈呈・配布イベントが行われた。今後、JR松山駅や松山空港などでも配布を行う予定。

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

京産大、北九州市立大、安田女子大などのインターンシップ取組事例資料公開――文部科学省調査研究協力者会議

- 2013-05-10 (金)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国A | 中国・四国B | 九州・沖縄 | 滋京奈

発表元:文部科学省

文部科学省は、4月22日に開催された「体系的なキャリア教育・職業教育の推進に向けたインターンシップの更なる充実に関する調査研究協力者会議(第3回)」の配布資料を同省サイト上で公開した。第3回の議題は主にインターンシップ実践大学等の取組説明及びヒアリングで、配布資料は北九州市立大学、京都産業大学、安田女子大学、山口県インターンシップ推進協議会における取組事例と、今後のスケジュール等(予定)など。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/055/gijiroku/1334055.htm

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

九州・山口・沖縄の企業、「2014年春・新卒採用増やす」3割

- 2013-03-27 (水)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国A | 中国・四国B | 九州・沖縄

発表元:読売新聞

読売新聞西部本社は、九州・山口・沖縄の主要企業85社を対象に行った2014年春の新卒者採用アンケートの結果を発表した。

13年春実績と比べ新卒採用数を「増やす」と答えたのは29%(25社)で、「減らす」の9%(8社)、「見送る」の2%(2社)を大きく上回った。採用を増やすのは、店舗拡大を図る小売業や外食業で多く、銀行も積極的な姿勢がみられる。ただし「同数程度」が42%(36社)と最多で、「未定」も16%(14社)と、慎重な企業もなお多い。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20130327-OYS1T00445.htm

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

[Vol.9]高知大学における就業力育成の取り組み

- 2013-01-15 (火)

- キャリアの広場編集記事 | 中国・四国B

就業力育成は、多くの大学が直面する大きな課題だが、大学によって条件や状況・環境はさまざまであり、具体的な施策もそれぞれ異なるだろう。

このページでは(リクルート「カレッジマネジメント」誌と共同で)各大学に取材し、産業界との連携や地元自治体との協働によって学生の就業力を高めることに成功している取り組み事例などを、積極的に紹介していく。

第9回目の今回は、最長6か月に及ぶ長期の「社会協働インターンシップ」の実績を基礎に「地域再生の核となる大学づくり」に向けての改革を進める高知大学を取り上げる。脇口宏学長と副学長の辻田宏教授、総合教育センターキャリア形成支援部門長の池田啓実教授にうかがった。

0.高知大学の就業力の現状:『自律と協働』を地域再生の鍵に

「大学生の就職難や早期離職という社会問題は、大学の危機というより日本の危機であると私は思っています。この危機的な状況に直面して、大学は『最後の砦』、若者を世に送り出す最後の教育機関として、学生がこれまで身につけてきた資質を社会人になる前にどれだけ伸ばしてあげるかに取り組まないといけない」というのが脇口宏学長の基本的な課題認識だ。

「大学生の就職難や早期離職という社会問題は、大学の危機というより日本の危機であると私は思っています。この危機的な状況に直面して、大学は『最後の砦』、若者を世に送り出す最後の教育機関として、学生がこれまで身につけてきた資質を社会人になる前にどれだけ伸ばしてあげるかに取り組まないといけない」というのが脇口宏学長の基本的な課題認識だ。

辻田宏副学長も、同様に広い視野で問題を捉えている。

「就業力というのを特段意識しているということではなく、企業も含めて日本社会、地域社会で活躍できる、いま時代に必要とされているのはどういう人材なのかということで取り組んでいます。コミュニティでも企業でも行政でも、社会を構成するあらゆる要素の中で活躍できる人材のキーワードとして『自律』と『協働』を考えました。

さらに、『自律と協働』は学生教育の鍵であると同時に地域再生の鍵であると考え、地域の大学として学生と地域の『自律と協働』を一体的に推進することを目指してきました。われわれは地域の教育力をもって学生を育てたいと思っているし、教員だけでなく『学生が』地域に入っていくことが、地域再生につながると考えています」

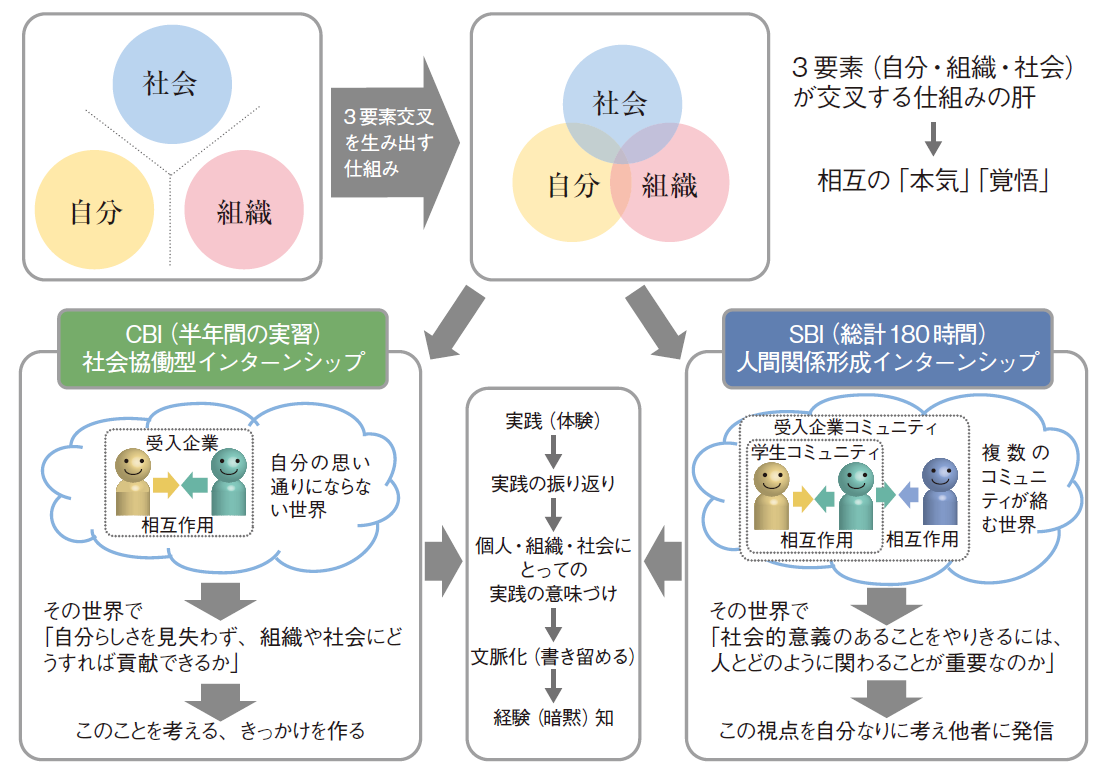

1.本気の覚悟を育む長期インターンシップ

こうした課題認識の下、文部科学省の現代教育GP採択をきっかけに2004年度に始まったのが「社会協働インターンシップ」、略称CBI(Collaboration Based Internship)だ。その特徴は、低学年次(1年生3月~2年生9月)、最長6か月の長期、地元高知ではなく首都圏で実習、という点だ。

キャリア形成支援部門長の池田啓実教授は「高学年次の、就職前の学生が行く短期インターンシップは、学生にも企業にもメリットがない。それなら低学年次に長期でやればいいということでした」と当初のコンセプトを説明する。高知では学生を長期間受け入れる条件の整った企業が少なく、学外のインターンシップ支援機関を通じて受け入れ先の確保できた首都圏での実施となった。

CBIのプロセスは、1年生2学期の「CBI企画立案」で始まる。この事前学習の大きな目的は「本気」「覚悟」の醸成だという。

「インターンの事前学習に何がいちばん必要なのかを企業に尋ねたところ、異口同音に『本気』と『覚悟』を持ってきていただきたいという答えが返ってきましたので、この点を重視しています」(池田教授)

早ければ1年生の春休みから「CBI実習」に入る。実習期間は日報・出勤簿を作成する他、毎月1回、CBI統括教員が首都圏に出向いての「キャリア開発講座」を受講して振り返りと次月の目標設定を行う。

事後学習としては、2年生9月の集中講義で「CBI自己分析」が開講される。実習全体を振り返ると同時にその後のアクションプランを設定するが、池田教授は、こうした事後学習を通じて学びの質が向上する効果を指摘する。低学年で実施することの大きな意義といえるだろう。

「社会の実践の場に行って観察して、実社会の課題が見えてくると、知識の必要性がよくわかる。目的意識が明確になって大学の授業を受けると、教員の力量はあまり変わらなくても、学生がよりよく吸収してくれる。結果として成績は上がるわけです」

2.CBIの困難とSBIへの発展

CBIの実施にあたっての困難として挙がったのはまず、保護者の理解不足だ。池田教授は「子離れできない親が思ったより多いという実感です」と言う。

第二の困難は教員の中にある根強い「インターンシップ・キャリア教育不要論」だ。「キャリア教育全般について、肯定的な人のほうが圧倒的に少ないのが現実です。ですが、これはどこまで行っても残るもので、あまり気にしてはいません」(池田教授)。

これらの困難を乗り越えながら実績を積んできたCBIは、SBI(Society Based Internship:人間関係形成インターンシップ)という新たなプログラムも生み出した。3週間のインターンシップ実習を中心とする総計180時間のプログラムで、2010年度から実施されている。

「CBIの経験から、長期ではなくても、『本気』で『覚悟』のあるインターンシップなら、学生も成長するし、企業にも社会貢献だけではないメリットが自覚してもらえる仕組みが作れるのではないか、そのほうが実は高知、あるいは全国の似たような環境にある大学や地域においては価値が高いのではと考えるようになりました」(池田教授)

_

CBIで関係性を築いた学外のインターンシップ支援機関が内閣府の「地域雇用社会雇用創造事業」を実施するにあたり、その受託研究に高知大学が参加する形で始まったのがSBIだ。その特徴は、「学生は3名1組で実習」「社会人(受け入れ企業)の自律化も大学が支援」という2点だ。

3人1組で企業に出向くのは、「社員対学生が1対1の関係だと、お互いに適当に済ましてしまう」(池田教授)のを避ける工夫だ。3人のチームは小さいとはいえ組織であり、運営するにはそれなりの力量がいる。部下を持ったことのない若手社員にスーパーバイザー(実習支援者)をやらせれば、受け入れ企業には格好の社員育成プログラムとなる。

「高知のような地方都市では、20代後半から30代半ばぐらいでも部下がいない人が多いんです。そういう若手をスーパーバイザーにして、部下を持ったときの振る舞いから始めて、PDCA的な発想、目標設定・目標管理の考え方、そしてもちろんインターンシップのプログラム作成などを、『目標設定塾』と称して日常の業務にも活用できる形で指導します」(池田教授)。実習期間中、2週間目のスーパーバイザーモニタリング、事後には「目標総括塾」が支援策として用意されている。

3.学部化も視野に

高知大学はまた、高知県教委と協力して、高校にも社会協働教育の普及を図ってきた。「本学のプログラムによって、高校生たちの意欲、学力は数段上がったと聞いています。その証拠に、高知市立高知商業高校が2013年度改組で社会協働系のコースを設置することになった。非常に大きな成果だと思います」(脇口学長)。

「大学の地域貢献というと卒業生がどれだけ地元に残るかが評価軸になりがちですが、高卒で地域に残る人たちからSBIのスーパーバイザーになる若手社会人まで、15歳から35歳ぐらいまでの横断的な人材育成機能のハブになると考えると、大学の教育機能もそれに対する地域の評価も変わってくると思います」(池田教授)

これら一連の社会協働教育を「協働地域学部」(仮称)として組織化することも検討されている。

「この先進的な教育を全学に広めるとしたら、今までやってきた教員の力だけでは無理。増員して組織化もする必要があります」(脇口学長)

地域との関係においても、学部(または学科)になっていないことで「1回入った地域とコラボレートしていく関係の持続を保証する」ことが難しい現状があるという。

「学生に対しても地域に対しても大学が『責任ある参加』を実現することは、学部を作ってそのカリキュラムの中に地域と連携した実習系授業をしっかり組み込まない限りは絶対不可能なんです」(辻田副学長)

また協働地域学部は、「COC(Center of Community:地域拠点大学)」の中心機能を果たす組織と位置づけることもできる。

「大学は地域にとって何のためにあるのか、なぜ必要なのかということの答えが、『協働実践力を備えた自律型地域人材の育成とそれによる地域再生を一体的に』をきちんとやることの中にあるのではないかと考えています。それが地域で評価されていけば、大学が、小中学校や病院と同じぐらい地域にとって不可欠な存在になっていくのではないでしょうか。協働地域学部の新設構想は、地域から本当に必要とされる大学をどうやって作っていくかという大きなチャレンジでもあると思っています」(辻田副学長)

- Comments: 0

- Trackbacks (Close): 0