人気テーマ

[新Vol. 49]北海道情報大学

『情報』の先駆者として魅力的な教育機関に

2025/10/10 タグ: 事例紹介

北海道情報大学基礎DATA

本部所在地 北海道江別市

設置形態 私立

学部 経営情報学部/医療情報学部/情報メディア学部

学生数 1669名(2025年5月現在)

社会(企業)が学生(新入社員)に求める能力レベルが高まる傾向にあるなか、大学が取り組むべき教学改革は、学生(学修者)本人に対しては学修成果を可視化し、社会に対しては卒業時質保証を行うことだろう。その取組があってこそ、学生は最終学歴となる「学びのゴール」に到達すると同時に、「働くことのスタート」に立つことができるのだ。

このシリーズでは、「学ぶと働くをつなぐ」大学の位置づけに注目し、学長および改革のキーパーソンへのインタビューを展開してきた(リクルート「カレッジマネジメント」誌との共同企画)。今回は、あらゆる分野のベースに「情報」があるとの認識のもと「情報の総合大学」を謳う北海道情報大学で、渡部重十学長にお話をうかがった。

文でも理でもなく情報の総合大学

北海道情報大学は、その名のとおり情報に特化した大学であることが特徴だ。渡部重十学長は「理念としては『情報の総合大学』と謳っています」と言う。

情報系は理系のイメージが強いが、北海道情報大学の3学部4学科はいずれも、理系でも文系でも、そして文理融合でもないと渡部学長は語る。「それを定義しないところがいいのかな、と思っています。文理融合という言葉も本学ではあまり使いません。教員も学生たちも、当たり前に『経営にも経済にもベースには情報がある』という認識でいます」。

それが端的に表れるのが入試科目だ。数学は必須ではなく、得意な科目で受験できる。入学後は、例えば先端経営学科なら経営系科目と情報系科目の両方を学んでいく。

4600名が学ぶ通信教育部

もう1つの特徴として、複数のコースに約4600人が在籍する通信教育部がある。最も学生が多いのが、専門学校と大学の通信課程の併修制度によるダブルスクールのコースだ。4年間で、専門学校卒の「高度専門士」と大学卒の「学士」、2つの称号が得られる。全国12カ所の教育センターは、大学の母体である電子開発学園グループと提携校の専門学校内に置かれている。

この併修制度の4年間での卒業率は90%以上と非常に高い。渡部学長は、卒業生の企業からの評価が高く、就職も好調なことが好循環を生んでいるのではと言う。「専門学校の実践的なスキルと、大学の知の探究、両方を学んでいるので、企業からの評価は高く、多くの内定を勝ち取っています。そうした先輩たちの姿が、学生たちの大きなモチベーションとなっています」。

通信教育部の意義として渡部学長が加えるのが、「通信で教員の免許が取れる」ことだ。取得可能なのは、高校の情報と数学と商業、中学の数学。今多いのは情報の免許だという。「情報が高校で必修になったので、教員が不足しています。全国に1300人ほどいる科目等履修生のコースでは、高校の数学なり社会なりの免許を既に持っていて、追加で情報の免許を取る先生が非常に多い」。

情報分野の学び直しニーズは、中高の教員だけではなく、一般社会人・企業人の間でも高まっている。「AIや数理・データサイエンスなどをもっと洗練して、一般社会人のスキルアップの部分をもっと大きくしていくことは、考えています」(渡部学長)。

正課外の自主ゼミナール「Jゼミ」

通学課程では、大学の外との関わりを強め、地域・企業連携などによって実践的な学びを増やすことが課題だと渡部学長は言う。「卒業生が就職した会社のアンケートでは、もう少しコミュニケーション力、積極性が欲しいという声が多くあります。そのあたりをなんとか打破しようと、いろいろな仕組みを作っています」。

仕組みの1つが、Jゼミナール(通称Jゼミ)だ。正課のゼミとは別途の、単位のつかない自主ゼミで、現在は約20のJゼミが活動している。渡部学長は「学年に関係なく自由に入れる、一種の部活動みたいなイメージ」と説明する。「学外とつながる活動をしているJゼミもあります。例えば、地域のHPを教員、街の人、役場の人と一緒に作るだとか。学生はやはり、机に座って授業を受けているだけより、そういうときの方がイキイキとしていますね」。

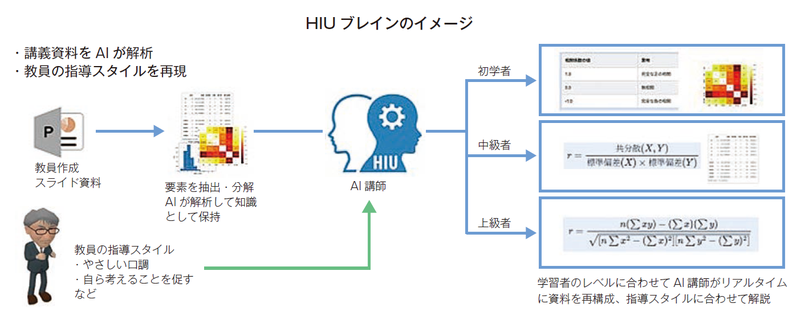

生成AI活用の新学習システムHIUブレイン

通信教育部での取組としては、生成AIを使った新学習システム、AI講師「HIUブレイン」のシステムを2025年度後期から使い始める。システムの主要部分は、実在の教員の講義資料を取り込んだものを、文章や画像、数式などの要素に分解し、学生のレベルに合わせて再構築するものだ。「隣の学生と自分とは、同じ科目でも見ている講義資料が違うということになります。学びながら学生のレベルが上がっていくと、講義内容のレベルも上がっていきます」(渡部学長)。

システム内には個別の質問にも答えてくれるAI講師だけでなく、バーチャル・クラスメイトや、プログラミングをサポートするAIアシスタントもいる。また、英語、韓国語、中国語、タイ語などの国際対応になっている。

今後の方向性

今後の方向性について渡部学長は、「外に打って出る」プランをいくつか温めているという。その第一弾として2026年4月に実施されるのが、「経営情報学部」を「総合情報学部」に、同学部の「先端経営学科」を「経営情報学科」にという名称変更だ。「もともとは、情報を使える経営者、あるいは企業で経営を担当する人の育成という発想で『先端経営学科』としましたが、この名称では『情報』というイメージがつかないというのがありました。学部学科の名称を変えることで、情報を基盤にし、情報を活用する大学の姿勢を、より明確に示します」。

既に全国展開になっている通信教育は、24時間対応にすることで、さらに学生を増やすと同時に、国際対応の「AI講師」を使って世界展開を目指す構想だ。

「『情報』というキーワードを使って、いかに魅力ある教育機関にしていくかを考え続けていきます」(渡部学長)。