人気テーマ

大学におけるリテラシー育成のポイント

学びのスタイルを「教員が伝える」から「学生がコミットする」へ

2024/07/29 タグ: 編集部より

現代社会では、多様な問題に対処するための幅広い思考力がますます求められている。高等教育での思考力向上のために意識すべき点やプログラム開発のアプローチについて、PROGのリテラシー領域の開発を担当している河合塾学校事業推進部の山口大輔部長にインタビューした。山口氏は主に高校現場での商品開発や教員向けのジェネリックスキル育成に関する研修を担当し、その経験に基づく洞察は、大学教員にも多くの示唆に富んでいる。

聞き手:酒井陽年(キャリアの広場編集部)

社会で期待される思考力:PROGで定義するリテラシー

―――PROGにおける「リテラシー」の定義を改めて教えてください。一般的にいわれる「思考力」との関係はどのようなものでしょうか。

山口:「リテラシー」という言葉はさまざまな文脈で使用されていますが、PROGでは、特に重要なリテラシーを明確に定義し、測定しています。それは、「どのような場面でも知識を活用して問題を解決するための汎用的な思考力」です。特定の専門分野・特定の状況に限らず、普遍的に必要とされる思考能力を評価の中心としており、単に批判的思考力や論理的思考力を測定するというよりも、それらを含み問題解決のプロセスにそって必要とされる思考力を測定します。具体的には、情報収集力、情報分析力、課題発見力、そして構想力が測定の対象です。

―――PROGでは、近年注目が高まる批判的思考だけでなく、問題解決プロセス全体にわたる思考力を測定しているのですね。

山口:単一の能力が突出していても、全体としてのバランスが取れていなければ、問題解決には十分とは言えません。例えば、批判的思考はPROGのリテラシーでは課題発見力に含まれていますが、課題発見力が高い場合でも、構想力が欠けていると、問題に対する効果的な解決策を提案できず、単なる批評家に留まってしまうことがあります。PROGでは、これらの思考力が調和していることを重視し、問題解決に必要な各領域の能力をバランスよく育成することを目指しています。

―――PROGのリテラシー測定の開発過程において、従来の学力テストとの違い、現代社会で求められるスキルはどのように評価されていますか。

山口:このテストの開発は、過去の学生が知識の習得に偏りがちであったことに対する反省から始まりました。知識をただ記憶することが学習なのではなく、学生がどのような状況でも自ら考える習慣を身につけられるように導くことが重要だと考えています。現代社会は予測不可能な要素が増加し、これまでにない新しい課題への対応がますます求められています。未知の課題に効果的に対応するためには、問題を自ら定義し、情報を集め、分析し、解決策を導き出すプロセスがよりいっそう重要になります。

PROGのリテラシー測定は、一般的な学力テストと異なり、実生活や未来の職業において直面するであろう複雑な問題に対して、効果的に対処するための基本的なスキルへの気づきを提供します。このようなスキルは、迅速な社会の変化に適応し、成功を収めるために不可欠と言えるでしょう。

社会で期待される思考力の育成:教育アプローチの改革

―――リテラシーを高めるための教育的取り組みにはどのようなものがありますか。

山口:思考力を育むためには、文字に対する耐性が基盤だと感じています。

―――画像や音声に比べて苦しくても、我慢して文字を読むという耐性ですね。大学でも「基礎的な読解力」に注目する教員が増えてきたように思います。

山口:そうかもしれませんね。ただそこには「論文を読み書きするために必要」のような、少し違う話も含まれているように思います。

学校や大学でリテラシーを高めるという文脈では、この前提を理解した上で、学生があらゆる状況で自発的に考える癖を身につけることが不可欠です。特に教員の役割が重要で、質の高い問いを投げかけて学生の思考を促進することが求められます。高校の現場では、多くの教員が教科書をベースに伝えるスタイルに依存しており、問題を立てる・立てさせることに不慣れな場合がありますが、アクティブラーニングを取り入れる教員も増えています。

―――大学でもアクティブラーニング科目が増えています。高校現場でも、考える力を身につけるには、その手法が効果的だと認識されはじめているのですね。

山口:ケースを活用して学生に問題を立てさせ、考える習慣をつけさせるような教育プログラムが効果的だと思います。また、部活動やアルバイトなど学外の活動においても、ただ答えを出すのではなく、情報収集、情報分析、課題発見、構想力のフェーズを意識するとよいでしょう。このプロセスを理解することで、学生は自分の強みや弱みを自覚し、それを改善していくことができます。

―――リテラシーを高める教育プログラムの効果を最大化するために教員が意識すべきことは何ですか。

山口:高校でいえば探究学習などを通じて地域の課題を解決するプロジェクトに取り組むことは有効です。ただ、教員が伝えるスタイルからいかに脱却できるかがより重要だと思います。それによって、生徒が単に教員の指示に従うのではなく、自ら思考し、ときには失敗から学ぶ機会を持つことができます。例えば、情報収集に関しては、インターネットや図書館での調査を指示するのではなく、どのように情報を得るのか、なぜそのような情報を得たのかを生徒に疑問を投げかけることで、多様なアプローチが生まれ、情報の質についても深く考えるようになります。

―――高校現場を見ている中で感じる課題はありますか。

山口:教員は、専門知識を教える中で、情報収集や課題発見などリテラシーのプロセスを教えることが多いですが、わざわざ言わなくても分かるだろうと思っていたり、教員自身が無自覚であったりするために、生徒に伝わっていないケースがあります。

―――それは大学教員も同じ傾向がありますね。大学教員のほうが自身の専門へのこだわりが強いので、専門ではない、ジェネリックスキルとしてのリテラシーの育成には無自覚かもしれません。

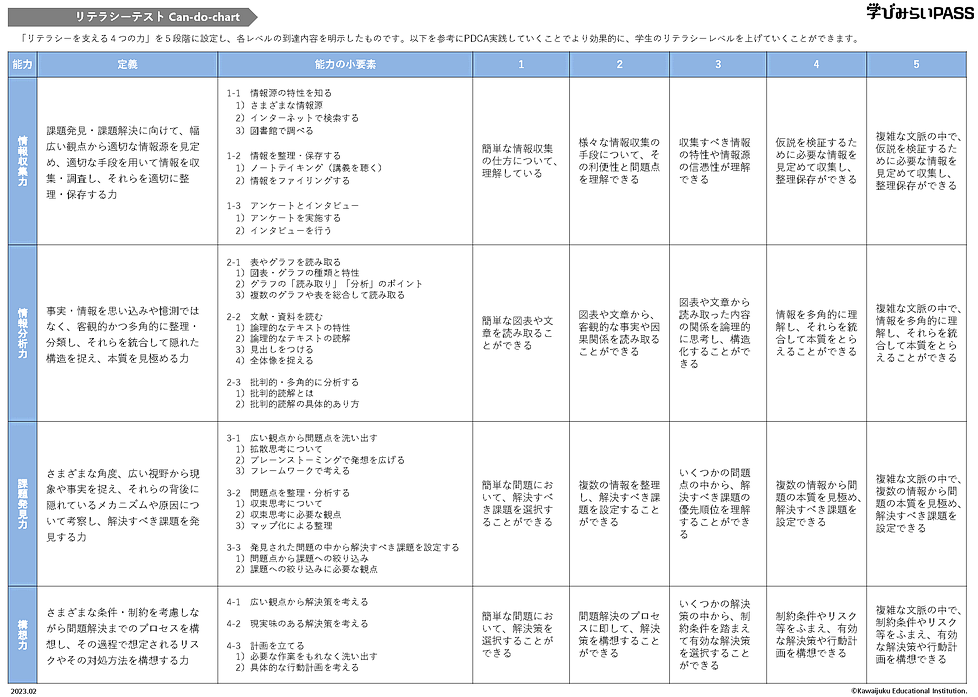

山口:ですから高校教員への研修では、Can-do-chartを使用して言葉の定義を明確にし、授業中に生徒が何を意識すべきかを明示することの重要性を伝えています。これにより、生徒は今やっていることがどのフェーズなのか、自覚と理解を深めることで、自分自身で問題を発見し、解決策を考案する能力を身につけた、と実感することが可能となり、結果として社会で求められる実践的な思考力を養うことができます。

高校生版「PROG-H」リテラシーテストCan-do-chart(河合塾「学びみらいPASS」教員用ツールより)

―――授業の内容を大きく変えなくても、「何を意識すべきか」を明示することで、思考力を高める効果が上がるのですね。では、リテラシーを高めるために、学生自身に意識させるべきことは何ですか。

山口:アクティブラーニングや探究学習を行っているからといって、それが自動的に良い結果をもたらすわけではありません。重要なのは、学生がどれだけその学習を心から理解しているかです。活動に取り組む際、学生自身が「何のためにこれをやっているのか」という点にコミットしているか、単に大人の指示に従っているだけではないのかを見極めることが重要です。それによって学習の質が大きく異なってきます。

また、振り返りのプロセスは必須ですが、これをどのように実施するかがカギを握ります。学生に単に振り返らせると、できなかったことの反省が多くなりがちです。これは学生の自尊心を損なうことにもつながります。そのため、できたことや成功体験に焦点を当て、肯定的な振り返りを促す支援が必要です。これにより、学生は自己肯定感を保ちながら、次へのステップにつながる学びを深めることができます。