人気テーマ

「数理・データサイエンス・AI」は学ぶと働くをどう変えるか

学ぶと働くをつなぐ視点から考えてみる

2025/07/11 タグ: 編集部より

角方正幸(「キャリアの広場」責任者/____

リアセックキャリア総合研究所所長)

注目されるデータサイエンス

2017年度に滋賀大学が日本初のデータサイエンス学部を設置すると、2021年以降に新設ラッシュが起こり、2023年度だけでも10大学以上が学部や学科、コースなどを新設した。さらに、2022年頃からの生成AIの急速な普及により、現在はAIブームと言われるほどにDX時代が本格化。経済産業省も2022年に「デジタルスキル標準」を策定し、経営層を含めすべてのビジネスパーソンがDXリテラシーを習得する必要性を訴えた。

「キャリアの広場」では、この流れが「学ぶ」「働く」、そしてその「つながり」をどう変えていくかを考える記事シリーズの企画にあたり、まず「数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム」を2回にわたり取り上げ、その背景や活動内容、今後の課題などを紹介した*1。

実は、リアセックキャリア総合研究所が監修している『PROG白書』ではすでにデータサイエンス教育の必要性に着目したレポートをまとめている。「企業が採用した学生の基礎力」に着目した『PROG白書2018』と、「大学教育とキャリアのつながり」を卒業生調査で探った『PROG白書2021』だ。

情報通信業ではコンピテンシーも重視される

『PROG白書2018』では、どのような基礎力の学生がどのような企業に採用されたか、すなわち企業の採用担当者からみた新卒採用における人材要件を、業種別・業界(関連企業グループ)別などいくつかの角度から分析している。

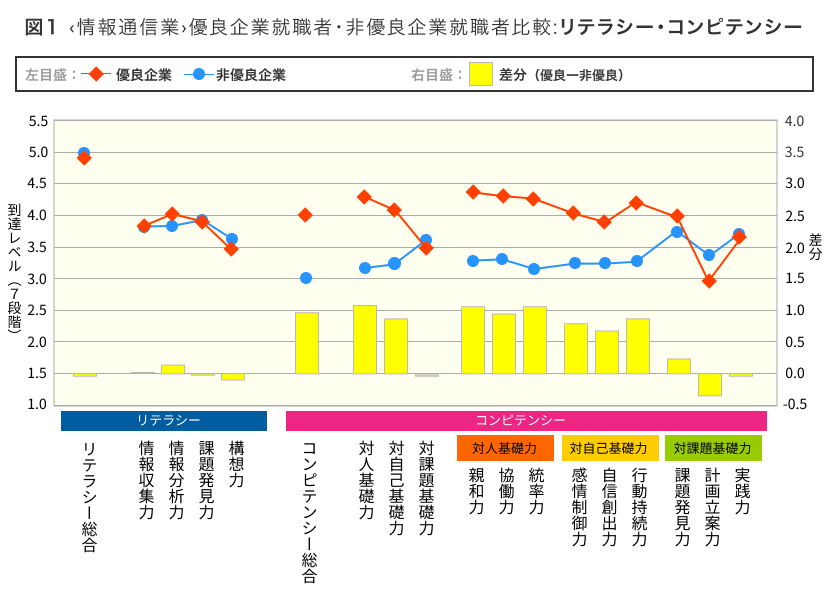

白書刊行後の追加分析として、優良企業(JPX日経400)就職者とそれ以外の企業(「非優良企業」)への就職者の比較を行ったところ、リテラシーではほとんど差異が見られない一方、コンピテンシーでは総じて優良企業への就職者のスコアが高いことがわかった*2。

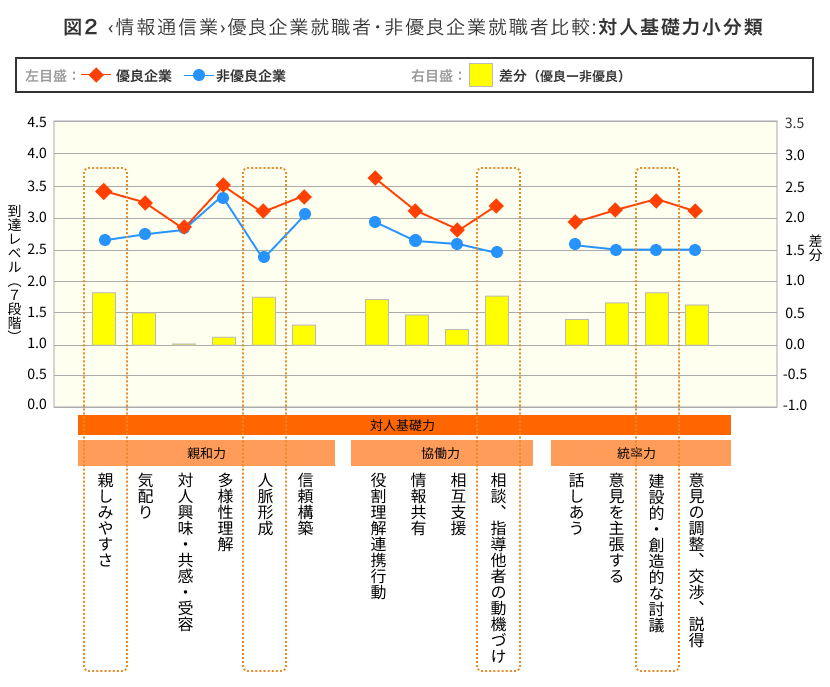

業種別に見ると、両者(優良・非優良)の差がひときわ大きいのが情報通信業だ。リテラシーでは、総合(問題解決力)には差がないものの、情報分析力は優良企業就職者がやや高く、コンピテンシーでは対人基礎力と対自己基礎力での差異が目につく(図1)。

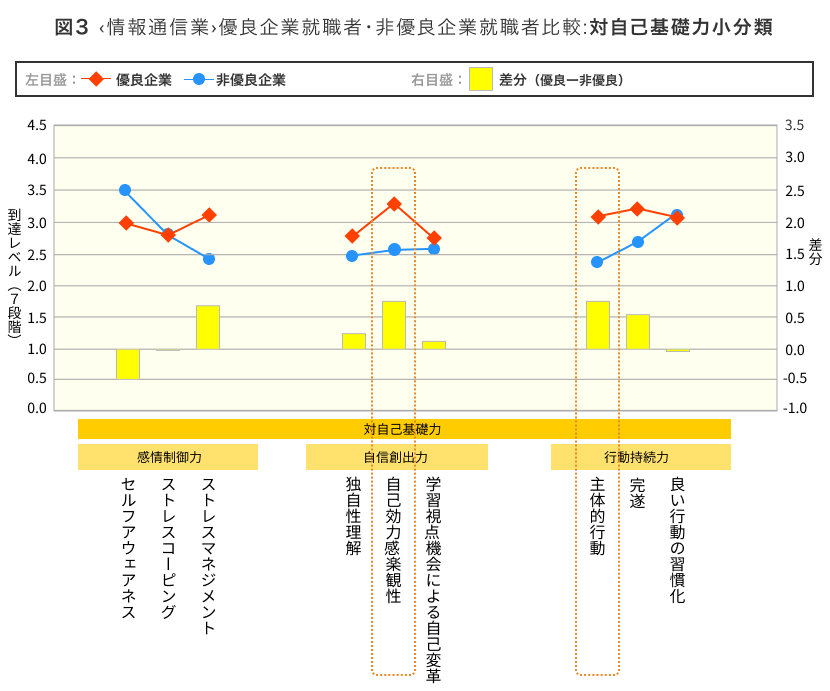

情報通信業に就職した学生の対人基礎力・対自己基礎力を、小分類まで見てみよう。対人基礎力では親しみやすさ(話しかけやすい雰囲気をつくる)、人脈形成(有効な人間関係を築き、継続する)、相談・指導他者の動機づけ(相談に乗る、アドバイスする、やる気にさせる)、建設的・創造的な討議(議論の活発化のために自ら働きかける)のスコアで優良企業就職者が非優良企業就職者を大きく上回っている。対自己基礎力では、自己効力感・楽観性(自信を持つ、やればできるという確信を持つ)、主体的行動(自分の意志や判断において進んで行動する)のスコアが高く、差異も大きいのが特徴だ(図2)(図3)。

情報通信業は業界・業務の性質として、データサイエンスの必要度が高いと考えられる。次に示す『PROG白書2021』の調査でも、データサイエンス能力の「必要度」が高いことが分かっている。そのような業種で対人基礎力・対自己基礎力が人材要件となっていることは、データサイエンス能力と対人基礎力・対自己基礎力とが車の両輪の関係にあることを示唆している。大学教育においても、両輪の能力を共に高めるようなプログラム上の配慮が望まれる。

データサイエンス能力が「必要」の意味は業種によりさまざま

採用する企業人事側に立った『PROG白書2018』に対し、『PROG白書2021』では採用されて働いている卒業生の声を聞いている。大卒3~5年目の社会人を対象に、自身の仕事に必要と感じている「能力」についてアンケートを実施し、在学中(3年時)のPROGスコアと関連づけながら分析した。コンピテンシー中分類に対応する9項目、リテラシー(問題解決力)の4項目、授業科目の4項目、計17項目の「能力」について「必要度(今の仕事にどの程度必要か)」「修得度(大学でどの程度身についたか)」を尋ねている。

授業科目の4項目のうちの1つが「データサイエンス能力」だが、全般的に必要度・修得度ともに低かった。[修得度-必要度]はマイナス、つまり不足傾向ではあるが、そのギャップは他の「能力」項目に比べて特別大きいわけではない。

卒業後の業種別に見ると、データサイエンス能力の必要度が最も高いのは情報通信業、[修得度-必要度]のマイナスが最も大きいのも情報通信業だった。一方、運輸業、医療・福祉など、プラスの業種もあった。データサイエンス能力は刺して必要ではなく、現状で「足りている」業種ということになる。また、データサイエンス能力とその他の「能力」との関係も、大学での専門(学部系統)別にやや差異があった。これらは、データサイエンスの学び方や能力の活用方法に多様性があることを示唆するものと考えられる。

社会で求めるデータサイエンス能力は、業種・職種によって内容が異なり、大学教育では文系・理系など専門分野により異なる内容になるかもしれない。データサイエンス教育を大規模かつ画一的に導入することには慎重になるべき、というのが『PROG白書2021』の提言だ。

学ぶ(大学教育)と働く(産業企業)のつながりが強まる

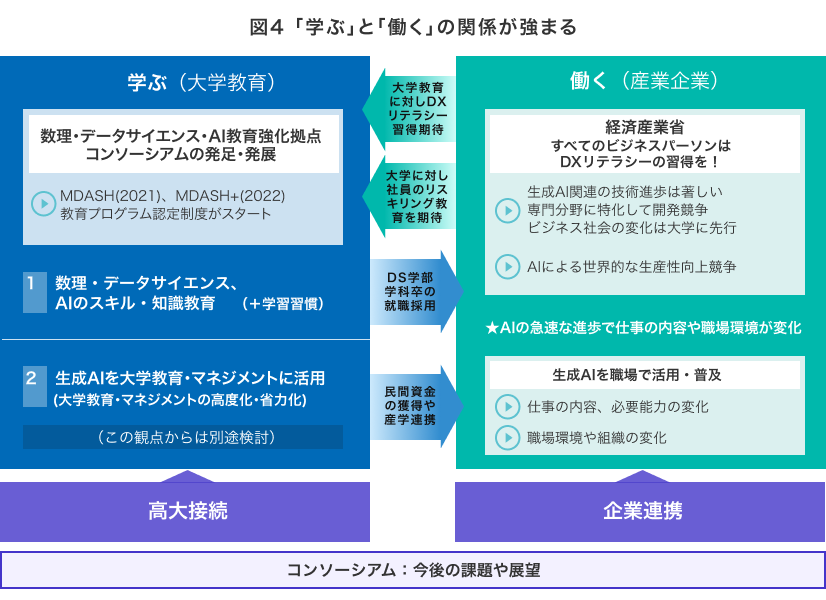

DX化、とりわけ生成AI(汎用的AI)が地球規模で急速に普及していくと予想されることから、学ぶ(大学教育)と働く(産業企業)との関係、つながりはいっそう強まっていく(図4)。

また、DX化やそれを支える要素技術が急速に変化することから、ジェネリックスキル(汎用的能力)の重要性が増すものと思われる。

大学教育に携わる読者の皆様へ

これらの分析と知見を踏まえて今後「キャリアの広場」では、「学ぶと働くをつなぐ」視点で、大学(高等教育)でのデータサイエンス教育の具体的事例をご紹介していくことを予定している。ぜひ取材にご協力いただきたい。

またリアセックキャリア総合研究所では、AIリテラシー概念の定義やデータサイエンス能力の評価方法などを盛り込んだ新たなジェネリックスキルの定義にも着手している。データサイエンスを学んだ学生の卒業生調査・在校生調査などでのご協力、さらには共同研究へのご参加をいただける大学があれば、ご一報いただければ幸甚である。

*1 「数理・データサイエンス・AI」は学ぶと働くをどう変えるか

__《Vol.1》「データに基づいて判断し、意思決定を行う能力」が最重要のコア

___https://www.riasec.co.jp/hiroba/archives/26722

__《Vol.2》データサイエンスを学んだ人材が社会で活躍するために必要なこと

___https://www.riasec.co.jp/hiroba/archives/26725

*2 優良企業への就職にはコンピテンシー育成が大切

__『PROG白書2018』データより、JPX日経400就職者のPROGスコアを分析

___https://www.riasec.co.jp/hiroba/archives/16679