Home > エリア

エリア Archive

首都圏18大学GPの取組(文科省「産業界のニーズ~」事業)を紹介――「教学マネジメント」特集記事

- 2013-05-14 (火)

- キャリアの広場ニュース | 首都圏

発表元:株式会社進研アド

ベネッセグループに属する(株)進研アドは、同社が発行する高等教育のオピニオン情報誌「Between」の2013年4-5月号コンテンツをサイト上で公開した。特集テーマは「教学マネジメントの4つのキーワード ~10年後も輝き続けるために~」。キーワード3「学外:学外のニーズや教育資源を適切に取り込む」に関連する事例として、文部科学省「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」事業に選定されている首都圏18大学GP(幹事校・青山学院大学)の取組が紹介されている。

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

徳島大、インターンシップ実習を講義に導入

- 2013-05-11 (土)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国A

発表元:徳島新聞

徳島大学はインターンシップ(就業体験)実習を中心にした講義を2013年度から始めた。就職における学生と企業とのミスマッチを解消し早期離職を防ぐのが目的。ビジネスマナーの習得など実習に先立つ事前学習に力を入れ、社会に出ることの意義や職種の適性などについて学生の理解を深める。講義は同大キャリア支援センターの山野明美特任講師が担当。工学部と総合科学部の3年生を対象にした選択科目で、約360人が4月から9月まで受講する。

http://www.topics.or.jp/localNews/news/2013/05/2013_13682368046632.html

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

京産大、北九州市立大、安田女子大などのインターンシップ取組事例資料公開――文部科学省調査研究協力者会議

- 2013-05-10 (金)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国A | 中国・四国B | 九州・沖縄 | 滋京奈

発表元:文部科学省

文部科学省は、4月22日に開催された「体系的なキャリア教育・職業教育の推進に向けたインターンシップの更なる充実に関する調査研究協力者会議(第3回)」の配布資料を同省サイト上で公開した。第3回の議題は主にインターンシップ実践大学等の取組説明及びヒアリングで、配布資料は北九州市立大学、京都産業大学、安田女子大学、山口県インターンシップ推進協議会における取組事例と、今後のスケジュール等(予定)など。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/055/gijiroku/1334055.htm

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

宮城県へのU・Iターン就職情報サイトをリニューアルオープン

- 2013-05-08 (水)

- キャリアの広場ニュース | 北海道・東北

発表元:アデコ株式会社

人材サービス企業、アデコ(株)は、宮城県が緊急雇用創出事業として実施する「みやぎ復興人材ネットワーク事業」を受託、アデコが運営している就職情報サイト「UIターン就職情報サイトみやぎ」をリニューアルオープンした。同サイトは、宮城県内で就職を希望する者と採用を予定している企業のマッチングを行うもので、ウェブサイト上でのマッチングが円滑に進まない際は、アデコの専任担当者が両者へアドバイスやカウンセリングも行っていく。

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

東京都市大学、「キャリアポートフォリオWEB版」ガイダンスを実施

- 2013-05-08 (水)

- キャリアの広場ニュース | 首都圏

発表元:東京都市大学

東京都市大学は、同大学特設サイト「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」上で、4月17日に行った「キャリアポートフォリオWEB版」ガイダンスの概要を公開した。同大学を含む首都圏大学グループが取り組んでいる「首都圏に立地する大学における産業界のニーズに対応した教育改善」の一環として、社会で必要な力を伸ばすことを目的に、株式会社リアセックの澤田辰雄氏を講師とし、1~3年生を対象として、東京都市大学世田谷キャンパスで行われたもの。

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

「産業界のニーズ~」兵庫・大阪・和歌山グループ、合同フォーラムの実施記録を掲載

- 2013-05-07 (火)

- キャリアの広場ニュース | 兵庫・大阪・和歌山

発表元:「産業界のニーズ~」兵庫・大阪・和歌山地域グループ(幹事校:大阪府立大学)

文部科学省「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」の兵庫・大阪・和歌山地域グループは、取組「産官学地域共同による人材育成の環境整備と教育の改善・充実」のサイト上で、3月4日に大阪府立大学中百舌鳥キャンパスで開催された合同フォーラム「みんなでつくろう、明日の人材」の実施記録を公開した。実施記録は、基調講演に始まり、「今、社会で求められている人材とは?」をテーマとしたパネルディスカッション、5つの分科会など、各プログラムの概要を紹介している。

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

「東京新卒応援ハローワーク就職面接会」を開催

- 2013-05-02 (木)

- キャリアの広場ニュース | 関東・山梨 | 首都圏

発表元:厚生労働省東京労働局

東京労働局は、依然厳しい状況にある2014年3月新規大学等卒業予定者の就職支援のため、東京新卒応援ハローワークにおいて、毎月、就職面接会または企業説明会を開催することとしており、このたび、その第一弾として5月27・28日に就職面接会を開催する。参加企業は2日間合計で約50社を予定。なお、この他にも東京都との共催による合同就職面接会を年4回開催する。

【日時】 5月27日(月)・28日(火) 14:00~17:00

【場所】 東京新卒応援ハローワーク 出会いのフロア

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0091/4391/201352115011.pdf

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

名城大学、講演会「ココロにひびく、お客様満足とは?」を5/23(木)に開催

- 2013-04-30 (火)

- キャリアの広場ニュース | 中部

発表元:名城大学

名城大学経営学部では、文部科学省の平成25年度「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」の一環として、一般に聴講可能な講演会を開催。講師は、日産自動車の企業・新車のPR活動を行う「ミスフェアレディ」として、モーターショーなど全国各地で日産のブランドイメージ・顧客満足(CS)を高める仕事に取り組んできた堤ゆかり氏。「ココロにひびく、お客様満足とは?」をテーマに行う。

【日時】5月23日(木) 14:50~16:20

【場所】名城大学・天白キャンパス 共通講義棟北1階N103講義室

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

東京都、「若者就活応援プロジェクト」をマイナビと共同で実施

- 2013-04-22 (月)

- キャリアの広場ニュース | 関東・山梨 | 首都圏

発表元:株式会社マイナビ

(株)マイナビは、雇用環境の整備に積極的であるなど、一定の要件を満たす中小企業を集め、若年者の就職支援を行うプロジェクトにつき東京都より受託、共同で実施することを発表した。

就職を希望する若年者と採用意欲の高い中小企業の出会い創出を目的としたもの。就職情報サイト「マイナビ」に「東京都特設ページ」を設けて求人情報を掲載するとともに、企業と若年者のマッチングイベント(合同企業説明会)を開催する。特設ページは7月1日公開、マッチングイベントは、8、10月の2回開催を予定している。

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

企業と大学による「学生の主体的な学びを引き出す実践講座」導入大学を拡大

- 2013-04-19 (金)

- キャリアの広場ニュース | 首都圏

発表元:Future Skills Project研究会

5大学・6企業で構成される産学協同「Future Skills Project研究会」は、2013年度の活動計画を作成し公表した。昨年度までに基本型を完成させた「学生の主体性を引き出す実践講座」については、引き続き研究会参加大学で開講、実践を深める方針。同時により多くの大学に同様の取り組みを広げるために、シンポジウム等により研究会の知見を公開、導入をサポートする指導書等も刊行する。2013年度は、研究会参加大学から3大学に加え、新たに3大学が同実践講座の導入を決定している。

http://blog.benesse.ne.jp/bh/ja/news/m/2013/04/19/docs/education_20130419.pdf.pdf

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

千葉大学、飛び入学を高3秋に拡大へ

- 2013-04-18 (木)

- エリア | キャリアの広場ニュース | 関越

発表元:時事通信

千葉大学は4月18日、高校2年修了時から大学へ進学する「飛び入学制度」について、工学部の一部学科で入学時期を従来の4月に加え、高3途中の10月も選べるようにすることを明らかにした。高3途中での秋入学は全国初。高3の教科を学ばずに入学する学生の不安解消とともに、秋入学で海外での進学をしやすくし、国際的な人材育成につなげる。状況を見て他学部でも導入を検討する。国内企業が新卒採用を行う春に合わせ、3年半での卒業も可能とする予定。

http://www.jiji.com/jc/zc?key=%c0%e9%cd%d5%c2%e7&k=201304/2013041800955

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

関西大学、広島県・香川県・徳島県と就職支援に関する協定を締結

- 2013-04-16 (火)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国A | 兵庫・大阪・和歌山

発表元:関西大学

関西大学と広島県は、地域経済を支える人材の育成・確保に向けて、大学と自治体が相互に連携・協力して学生の就職活動を支援することにより、U・Iターン就職の促進を図ることを目的に、「就職支援に関する協定」を締結。16日に協定書の調印式を行った。こうした協定は関西大学では初。さらに19日には同様の趣旨で香川県、徳島県とも協定書の調印式を行う。

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

立命館大、湘北短大などのインターンシップ取組事例資料公開――文部科学省調査研究協力者会議

- 2013-04-10 (水)

- キャリアの広場ニュース | 九州・沖縄 | 滋京奈 | 関東・山梨

発表元:文部科学省

文部科学省は、3月14日に開催された「体系的なキャリア教育・職業教育の推進に向けたインターンシップの更なる充実に関する調査研究協力者会議(第2回)」の配布資料を同省サイト上で公開した。第2回の議題は主にインターンシップ実践大学等の取組説明及びヒアリングで、配布資料は立命館大学、湘北短期大学、九州インターンシップ推進協議会における取組事例と、今後、検討が必要な主な論点(案)など。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/055/gijiroku/1332154.htm

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

就職活動が難航している求職者等をサポート、「ワークサポートよこはま」事業開始

- 2013-04-10 (水)

- キャリアの広場ニュース | 関東・山梨

発表元:横浜市

横浜市は、社会経験や就業経験が少なく、働くことに対する認識が不十分な人、柔軟な方向転換ができない人など、就職活動が難航し支援を必要としている求職者を対象に、個別キャリアコンサルティングや就職支援セミナーを行う「ワークサポートよこはま」事業を開始。4月10日より個別相談をスタートするとともに、同日、専用HPも開設した。個別相談希望者には担当のキャリアコンサルタントが個別に面接指導、キャリアプランの作成などを支援。必要に応じグループカウンセリングなども行う。

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

「若者・女性活躍推進フォーラム」第4回を広島市で開催

- 2013-04-06 (土)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国A

発表元:読売新聞

国の政策会議、「若者・女性活躍推進フォーラム」の第4回が、4月6日、広島市中区の広島国際会議場で開催され、企業や大学、政府関係者ら10人が意見交換を行った。前半の発表では、NPO法人「キャリアプロジェクト広島」の有田耕一郎代表理事が、学生たちが地方の中小企業に対して「少人数で寂しい」「教育の仕組みが不十分」という印象を持っていると指摘。学生たちの不安を解消するため、複数の中小企業が合同の技能研修会や同期会を開くことを提案した。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hiroshima/news/20130406-OYT8T01024.htm

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

「地域力を生む自律的職業人育成プロジェクト」活動報告

- 2013-03-28 (木)

- キャリアの広場ニュース | 九州・沖縄

発表元:大分大学

3月28日、大分大学は文部科学省の平成24年度「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」に基づいて行われている「地域力を生む自律的職業人育成プロジェクト」のホームページを開設。このプロジェクトにおける大分大学の平成24年度活動報告もホームページ内に掲載した。県内の養護施設入院児童への訪問活動、不要品回収と貧困家庭への寄附活動、若者就業支援事業宣伝活動、地域の企業等と連携したインターンシップなどの活動が報告されている。

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

九州・山口・沖縄の企業、「2014年春・新卒採用増やす」3割

- 2013-03-27 (水)

- キャリアの広場ニュース | 中国・四国A | 中国・四国B | 九州・沖縄

発表元:読売新聞

読売新聞西部本社は、九州・山口・沖縄の主要企業85社を対象に行った2014年春の新卒者採用アンケートの結果を発表した。

13年春実績と比べ新卒採用数を「増やす」と答えたのは29%(25社)で、「減らす」の9%(8社)、「見送る」の2%(2社)を大きく上回った。採用を増やすのは、店舗拡大を図る小売業や外食業で多く、銀行も積極的な姿勢がみられる。ただし「同数程度」が42%(36社)と最多で、「未定」も16%(14社)と、慎重な企業もなお多い。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20130327-OYS1T00445.htm

- Comments (Close): 0

- Trackbacks (Close): 0

[Vol.9]高知大学における就業力育成の取り組み

- 2013-01-15 (火)

- キャリアの広場編集記事 | 中国・四国B

就業力育成は、多くの大学が直面する大きな課題だが、大学によって条件や状況・環境はさまざまであり、具体的な施策もそれぞれ異なるだろう。

このページでは(リクルート「カレッジマネジメント」誌と共同で)各大学に取材し、産業界との連携や地元自治体との協働によって学生の就業力を高めることに成功している取り組み事例などを、積極的に紹介していく。

第9回目の今回は、最長6か月に及ぶ長期の「社会協働インターンシップ」の実績を基礎に「地域再生の核となる大学づくり」に向けての改革を進める高知大学を取り上げる。脇口宏学長と副学長の辻田宏教授、総合教育センターキャリア形成支援部門長の池田啓実教授にうかがった。

0.高知大学の就業力の現状:『自律と協働』を地域再生の鍵に

「大学生の就職難や早期離職という社会問題は、大学の危機というより日本の危機であると私は思っています。この危機的な状況に直面して、大学は『最後の砦』、若者を世に送り出す最後の教育機関として、学生がこれまで身につけてきた資質を社会人になる前にどれだけ伸ばしてあげるかに取り組まないといけない」というのが脇口宏学長の基本的な課題認識だ。

「大学生の就職難や早期離職という社会問題は、大学の危機というより日本の危機であると私は思っています。この危機的な状況に直面して、大学は『最後の砦』、若者を世に送り出す最後の教育機関として、学生がこれまで身につけてきた資質を社会人になる前にどれだけ伸ばしてあげるかに取り組まないといけない」というのが脇口宏学長の基本的な課題認識だ。

辻田宏副学長も、同様に広い視野で問題を捉えている。

「就業力というのを特段意識しているということではなく、企業も含めて日本社会、地域社会で活躍できる、いま時代に必要とされているのはどういう人材なのかということで取り組んでいます。コミュニティでも企業でも行政でも、社会を構成するあらゆる要素の中で活躍できる人材のキーワードとして『自律』と『協働』を考えました。

さらに、『自律と協働』は学生教育の鍵であると同時に地域再生の鍵であると考え、地域の大学として学生と地域の『自律と協働』を一体的に推進することを目指してきました。われわれは地域の教育力をもって学生を育てたいと思っているし、教員だけでなく『学生が』地域に入っていくことが、地域再生につながると考えています」

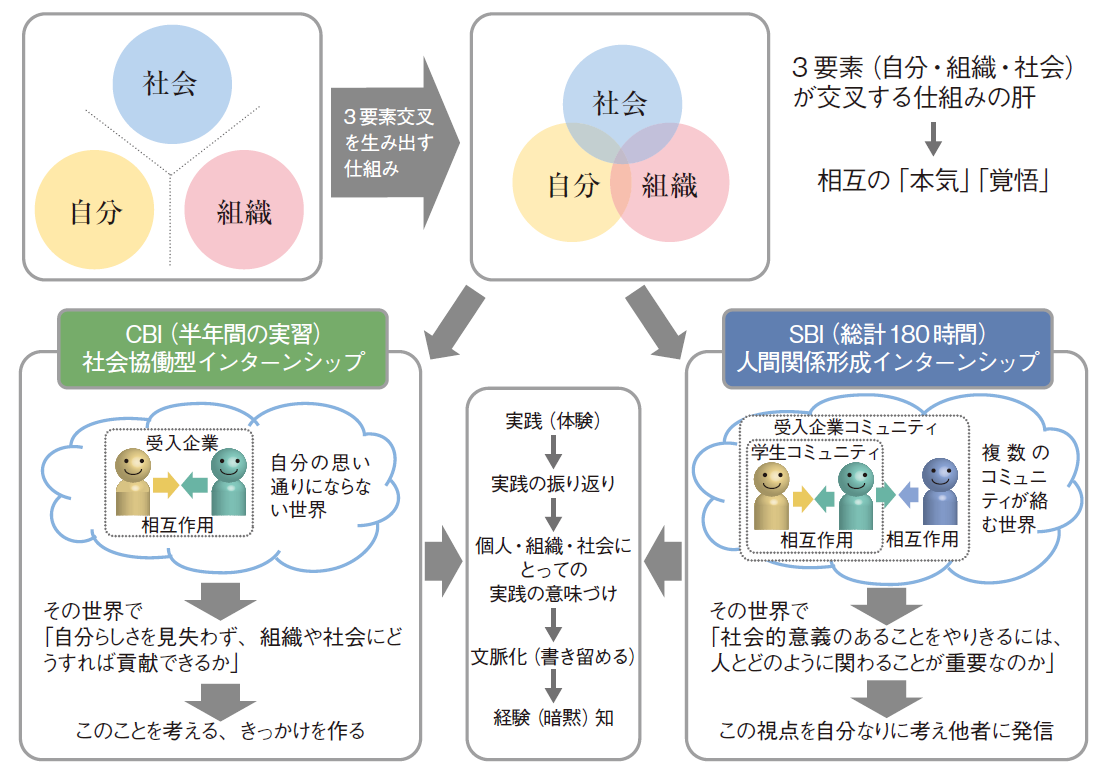

1.本気の覚悟を育む長期インターンシップ

こうした課題認識の下、文部科学省の現代教育GP採択をきっかけに2004年度に始まったのが「社会協働インターンシップ」、略称CBI(Collaboration Based Internship)だ。その特徴は、低学年次(1年生3月~2年生9月)、最長6か月の長期、地元高知ではなく首都圏で実習、という点だ。

キャリア形成支援部門長の池田啓実教授は「高学年次の、就職前の学生が行く短期インターンシップは、学生にも企業にもメリットがない。それなら低学年次に長期でやればいいということでした」と当初のコンセプトを説明する。高知では学生を長期間受け入れる条件の整った企業が少なく、学外のインターンシップ支援機関を通じて受け入れ先の確保できた首都圏での実施となった。

CBIのプロセスは、1年生2学期の「CBI企画立案」で始まる。この事前学習の大きな目的は「本気」「覚悟」の醸成だという。

「インターンの事前学習に何がいちばん必要なのかを企業に尋ねたところ、異口同音に『本気』と『覚悟』を持ってきていただきたいという答えが返ってきましたので、この点を重視しています」(池田教授)

早ければ1年生の春休みから「CBI実習」に入る。実習期間は日報・出勤簿を作成する他、毎月1回、CBI統括教員が首都圏に出向いての「キャリア開発講座」を受講して振り返りと次月の目標設定を行う。

事後学習としては、2年生9月の集中講義で「CBI自己分析」が開講される。実習全体を振り返ると同時にその後のアクションプランを設定するが、池田教授は、こうした事後学習を通じて学びの質が向上する効果を指摘する。低学年で実施することの大きな意義といえるだろう。

「社会の実践の場に行って観察して、実社会の課題が見えてくると、知識の必要性がよくわかる。目的意識が明確になって大学の授業を受けると、教員の力量はあまり変わらなくても、学生がよりよく吸収してくれる。結果として成績は上がるわけです」

2.CBIの困難とSBIへの発展

CBIの実施にあたっての困難として挙がったのはまず、保護者の理解不足だ。池田教授は「子離れできない親が思ったより多いという実感です」と言う。

第二の困難は教員の中にある根強い「インターンシップ・キャリア教育不要論」だ。「キャリア教育全般について、肯定的な人のほうが圧倒的に少ないのが現実です。ですが、これはどこまで行っても残るもので、あまり気にしてはいません」(池田教授)。

これらの困難を乗り越えながら実績を積んできたCBIは、SBI(Society Based Internship:人間関係形成インターンシップ)という新たなプログラムも生み出した。3週間のインターンシップ実習を中心とする総計180時間のプログラムで、2010年度から実施されている。

「CBIの経験から、長期ではなくても、『本気』で『覚悟』のあるインターンシップなら、学生も成長するし、企業にも社会貢献だけではないメリットが自覚してもらえる仕組みが作れるのではないか、そのほうが実は高知、あるいは全国の似たような環境にある大学や地域においては価値が高いのではと考えるようになりました」(池田教授)

_

CBIで関係性を築いた学外のインターンシップ支援機関が内閣府の「地域雇用社会雇用創造事業」を実施するにあたり、その受託研究に高知大学が参加する形で始まったのがSBIだ。その特徴は、「学生は3名1組で実習」「社会人(受け入れ企業)の自律化も大学が支援」という2点だ。

3人1組で企業に出向くのは、「社員対学生が1対1の関係だと、お互いに適当に済ましてしまう」(池田教授)のを避ける工夫だ。3人のチームは小さいとはいえ組織であり、運営するにはそれなりの力量がいる。部下を持ったことのない若手社員にスーパーバイザー(実習支援者)をやらせれば、受け入れ企業には格好の社員育成プログラムとなる。

「高知のような地方都市では、20代後半から30代半ばぐらいでも部下がいない人が多いんです。そういう若手をスーパーバイザーにして、部下を持ったときの振る舞いから始めて、PDCA的な発想、目標設定・目標管理の考え方、そしてもちろんインターンシップのプログラム作成などを、『目標設定塾』と称して日常の業務にも活用できる形で指導します」(池田教授)。実習期間中、2週間目のスーパーバイザーモニタリング、事後には「目標総括塾」が支援策として用意されている。

3.学部化も視野に

高知大学はまた、高知県教委と協力して、高校にも社会協働教育の普及を図ってきた。「本学のプログラムによって、高校生たちの意欲、学力は数段上がったと聞いています。その証拠に、高知市立高知商業高校が2013年度改組で社会協働系のコースを設置することになった。非常に大きな成果だと思います」(脇口学長)。

「大学の地域貢献というと卒業生がどれだけ地元に残るかが評価軸になりがちですが、高卒で地域に残る人たちからSBIのスーパーバイザーになる若手社会人まで、15歳から35歳ぐらいまでの横断的な人材育成機能のハブになると考えると、大学の教育機能もそれに対する地域の評価も変わってくると思います」(池田教授)

これら一連の社会協働教育を「協働地域学部」(仮称)として組織化することも検討されている。

「この先進的な教育を全学に広めるとしたら、今までやってきた教員の力だけでは無理。増員して組織化もする必要があります」(脇口学長)

地域との関係においても、学部(または学科)になっていないことで「1回入った地域とコラボレートしていく関係の持続を保証する」ことが難しい現状があるという。

「学生に対しても地域に対しても大学が『責任ある参加』を実現することは、学部を作ってそのカリキュラムの中に地域と連携した実習系授業をしっかり組み込まない限りは絶対不可能なんです」(辻田副学長)

また協働地域学部は、「COC(Center of Community:地域拠点大学)」の中心機能を果たす組織と位置づけることもできる。

「大学は地域にとって何のためにあるのか、なぜ必要なのかということの答えが、『協働実践力を備えた自律型地域人材の育成とそれによる地域再生を一体的に』をきちんとやることの中にあるのではないかと考えています。それが地域で評価されていけば、大学が、小中学校や病院と同じぐらい地域にとって不可欠な存在になっていくのではないでしょうか。協働地域学部の新設構想は、地域から本当に必要とされる大学をどうやって作っていくかという大きなチャレンジでもあると思っています」(辻田副学長)

- Comments: 0

- Trackbacks (Close): 0

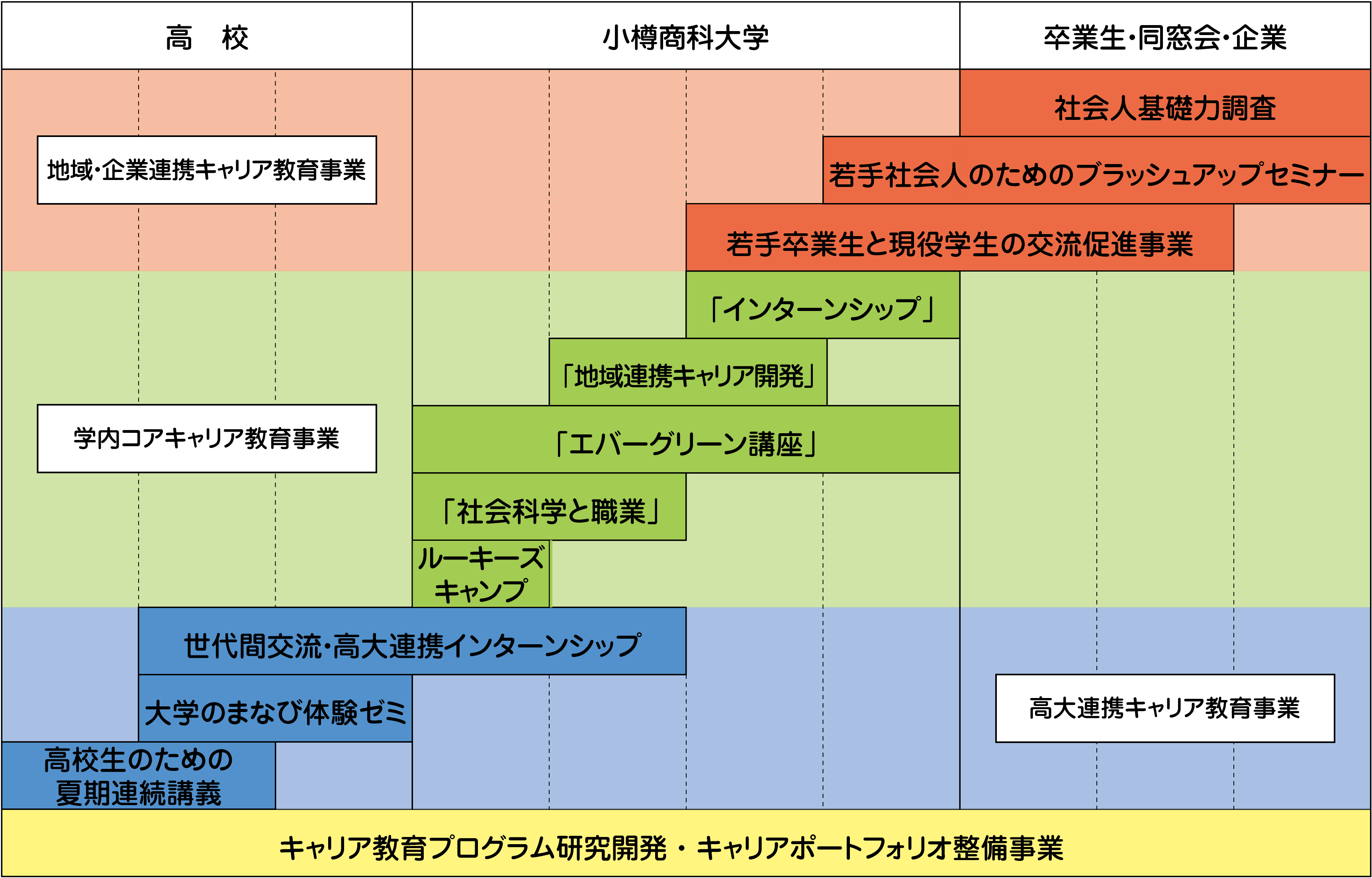

[Vol.7]小樽商科大学における就業力育成の取り組み

- 2012-09-05 (水)

- キャリアの広場編集記事 | 北海道・東北

就業力育成は、多くの大学が直面する大きな課題だが、大学によって条件や状況・環境はさまざまであり、具体的な施策もそれぞれ異なるだろう。

このページでは(リクルート「カレッジマネジメント」誌と共同で)各大学に取材し、産業界との連携や地元自治体との協働によって学生の就業力を高めることに成功している取り組み事例などを、積極的に紹介していく。

第7回目は、「地域との協働による実践的キャリア教育」に意欲的に取り組む小樽商科大学を取り上げる。山本真樹夫学長と大津晶准教授(商学部/教育開発センターキャリア教育開発部門)にお話をうかがった。

地域というフィールドで学生を育てるために、大学と学生が市民との「協働」で地域の課題に取り組む枠組みづくりに腐心している。

小樽商科大学の就業力の現状:課題認識

小樽商科大学の就職実績は、1911年に小樽高等商業学校として開校以来100年の歴史に支えられている。

小樽商科大学の就職実績は、1911年に小樽高等商業学校として開校以来100年の歴史に支えられている。

「先輩たちの実績と幅広いネットワークはあるし、非常に強力な同窓会の協力も得られる。ですから、就職面で深刻な課題を抱えていたわけではありません」と山本真樹夫学長は言う。

2008年度の経済産業省『体系的な社会人基礎力育成・評価システム構築事業』や2010年度の文部科学省『大学生の就業力育成支援事業』に申請したのは、「実学・語学・品格の育成」という建学時代からの教育理念と伝統にかなうからだったという。いずれも採択されたが、大津晶准教授は、「本質的には本学が何十年も前から行ってきた実践教育のDNAそのものの内容」と言う。というのも、例えば戦前、学内に石鹸工場があり、原料の仕入れから生産管理、市内での販売までを授業の一環として学生が行っていたという。学生が町に出て学ぶ伝統があったのだ。

1.地域連携キャリア開発

この実践教育をPBL(Project/Problem Based Learning)の形で本格導入したのが「地域連携キャリア開発」だ。「商大生が小樽の活性化について本気で考えるプロジェクト」、通称「本気(マジ)プロ」である。5年目の2012年度は73名が15のグループに分かれて「小樽・後志の地産地消の推進」「デジタルサイネージを活用した地域情報発信」など12の課題に取り組んでいる。授業が何コマという概念はなく、導入オリエンテーションの後、学生たちはすぐに町に出る。指導担当者は、グループウエアやSNSを活用して学生のプロジェクトを管理しつつ、学外の連携先と緊密に連絡を取りながら、プロジェクトの目標達成と学生の教育効果の最大化という両立が難しい課題を改善してきた。

小樽商科大はこの科目を、地域というフィールドで学生を育てる「地域インターンシップ」と位置づけている。大津准教授は、企業か地域かという受け入れ先の形態の違いよりも、地域の課題に大学と学生が市民とともに取り組む「協働」の枠組みが、「地域インターンシップ」の特徴だという。

「従来のインターンシップは、この協働という視点が欠けていたように思います。両者が学生は学生の能力という資源をもって、地域は地域の受け皿でもって、協働して課題解決にあたる。共に取り組むパートナーなんですよというのでなければ、持続的でないと思います」

2.10年支援と高大連携

小樽商科大の「キャリアデザイン10年支援プログラム」の大きな特徴は、在学中だけでなく、入学前(高校)3年-大学4年-卒業後3年間のあわせて10年間のキャリア支援を一貫した理念で行う点だ。

小樽商科大学「キャリアデザイン10年支援プログラム」概要

http://www.otaru-uc.ac.jp/info/joho_kokai/gyomu_hyoka/hosoku.pdf

「入口戦略は、大学で何を勉強し、社会にどうかかわっていくかのビジョンをもった学生を本学が求めているということ。いわゆるアドミッションポリシーですね、出口戦略は、社会にどういう人材を供給していくのかという考え方。その両方をきちんと串を通そうということがあります」(大津准教授)

10年支援の入口側へのアプローチの一つが、2006年度から試行されている「世代間交流インターンシップ」だ。小樽商大生と連携校の高校生とが、同じ職場で同じ時期に、いっしょにインターンシップを行う。

「ミソは、大学生がほんの数日早くインターンシップを開始して、擬似的な先輩・後輩、あるいは上司・部下という関係性を作ることなんです。そうすると、3日後に来る高校生たちに対しては君たち大学生がコーチしなければいけない、だから仕事を早く覚えてください、という状況に陥るわけですね。これは大学生にも非常に教育効果が高い。高校生と大学生がお互いに学びながら、高大連携の厚みを大きくしていくという取り組みをしているわけです」(大津准教授)

3.ボトムアップの学内体制

小樽商科大学のキャリア教育プログラムは、入試課、学務課、キャリア支援課の3課が支える形になっている。入口戦略、在学中の教学、出口戦略を通貫した「10年支援」に対応した組織構成ともいえそうだ。

「そういうと完璧にまわっているかのように聞こえてしまうんですが、何であれ新しい教育研究の体制を作ろうとするときには、学内の協力体制が難しいものです。問題は起きて当然という前提で、いかに工夫しながら実践していくか。そういう捉え方がいいと考えています」

問題は起きて当然。そう言う一方で山本学長は、「私自身は、困難というのは特に感じてない」とも言う。

「われわれがこれやってくれということではなくて、先生これやりましょうと言ってきた、下から湧き上がってきた活動でしてね。現場では具体的な困難っていうのは当然、ずいぶん感じているんでしょうけれど……」

現場の大津准教授も、それほど大きな問題は起きていないと言う。

「非常に自由な風土、雰囲気の大学でして、基本的に、自由にやっていることに対してほとんどお咎めを受けない。そういう文化があります」

学長自らがプランを練り、強力なリーダーシップをもってトップダウンで進めることで成果を上げる大学もあるが、そこは大学のカラーというものだろう。

4.地域との協働

大津准教授は、同窓会にも小樽という都市にも、みんなで学生を教育しようという雰囲気と体制があり、恵まれた環境だと言う。しかしまた、一見、地域との協働で学生を育てることは分かりやすいしきれいに見えるが、実際のマネジメントはそう簡単ではないとも言う。

「手段と目的というのが、地域と大学とで入れ替わりやすい。つまり、われわれは学生を育てるために地域の課題に取り組ませたい。目に見える成果が出なくても、学生の意識が変わったから、学生のモチベーションが高まったから、教育効果はあった、と判断するけれども、地域のみなさんは、地域の活性化という観点でもっと成果を出してくれと思う。

こうした食い違いやギャップをいかに埋めていくかが、われわれのコーディネーションと技術でして、これはそう簡単には解決し得ないところがあります」

一方、山本学長は「小樽商大らしい教育手法として良いものができつつあると受け止めていますが、強いて課題をあげるなら、こうやって育てた優秀な学生は、当然企業からも高い評価を得ますので、結果として東京の大手企業に就職し地元に残らないということになりがちです。そのような意味では、もしかすると短期的には地域からの期待に応えられていないかもしれません」というジレンマを指摘した。

例年入学者の約95%が北海道内出身である一方、卒業生の5割から6割は道外に就職する。地元産業界からは本州への人材流出を批判されることもあるという。

「ただ、道外に行くのは決して悪いことじゃないと思います。道外に出て、偉くなって北海道小樽の応援団になってくれればもっと力を持つこともあるでしょう。

地元の人によく話すのが、大学、とくに地方大学というのは、4年間のインターンシップと思ってくれということです。小樽の人と4年間で触れ合っていろんなことを学んだ学生が、いずれ地域を支えてくれる。それぐらいの長期スパンで評価していただくと、地域の人材を流出させていく一方だというような非難は受けなくて済むと思います。北海道ですからシャケに例えて言うんですけれど、小樽の匂いを身にまとった学生はいずれ故郷の川に帰ってくるんじゃないですかと。長い目で見てやっていただきたいんです」(山本学長)

- Comments: 0

- Trackbacks (Close): 0

[Vol.6]島根大学における就業力育成の取り組み

- 2012-07-09 (月)

- キャリアの広場編集記事 | 中国・四国A

就業力育成は、多くの大学が直面する大きな課題だが、大学によって条件や状況・環境はさまざまであり、具体的な施策もそれぞれ異なるだろう。

このページでは(リクルート「カレッジマネジメント」誌と共同で)各大学に取材し、取り組み事例を紹介していく。

第6回目は、地域からの期待の大きい国立大学の事例として、島根大学を取り上げる。小林祥泰学長と肥後功一副学長(教育・学生担当理事)にお話をうかがった。

社会体験(インターンシップ)という形で地域での学生の活動が浸透していくことが、「運命共同体」である大学にとっても地域にとっても、活性化の要になっている。

島根大学の就業力の現状:課題認識

小林祥泰学長はまず、「社会に貢献する人材を育てることは大学の最も大事なところなので、就業力が大事なのももちろん当然のこと」という認識を示す。しかしこれはあくまで一般論。島根県唯一の国立大学としての役割を考えれば、「島根大学の就業力」が、都会に出て大手の企業から内定を取るという意味でないことは明らかだ。

小林祥泰学長はまず、「社会に貢献する人材を育てることは大学の最も大事なところなので、就業力が大事なのももちろん当然のこと」という認識を示す。しかしこれはあくまで一般論。島根県唯一の国立大学としての役割を考えれば、「島根大学の就業力」が、都会に出て大手の企業から内定を取るという意味でないことは明らかだ。

いま地方にとって最も深刻な問題の一つが人口の減少だ。島根県の場合、平均して毎年5000人の減少という。そんな地にあって、島根大学が毎年千人強の新入生を、しかもその7割を県外から迎えることには重要な意味がある。

もちろん流入数の問題だけでなく、その学生たちが地域を支える人材として成長し定着することが期待されている。大手に就職する卒業生もいていいが、地元の中小企業で、面白い取り組みをしているところ、アジアなど海外に進出して成長しているところなどに人材を送り、そこで活躍してもらう。それが島根大学の就業力のゴールイメージだ。

「地域というのは、とにかく人です。産学連携も活性化も、とにかく人から始まる。活性化すればまた人が集まってさらなる活性化の基盤になるといういい循環が、地域に生まれるのです」(小林学長)

1.社会力と応用力

小林学長が島根大学の人材育成目標として掲げるのは、「社会力」と「応用力」だ。

「社会力(人間力)」涵養を目標に、今年の10月頃から試行し、来年度から正式に導入する予定なのが、行政や企業の協力を得て現場での体験をする「社会体験学修」だ。毎週1日・3カ月間通う形を標準とし、約12日・90時間ほどのボリュームになるので、かなりコミュニケーション力が付くだろうと期待する。

「例えば中小企業の社長さんを呼んできて大学で講義をしていただくのではなく、学生のほうがその企業に3カ月通う。3カ月の間に社長さんと一対一で話すことが1回でも2回でもあれば、まして酒でも飲むことがあれば、講義では絶対聞けない話があって、大学の中にだけいるのとは全然違うと思うんです。そういう、本当の意味の人間の付き合いを通じて人間力を培ってほしいと思います」(小林学長)

今秋の試行では約100人規模を予定しているが、次第に拡大して、最終的には対象となる学生700人ほどが全員体験できるようにしたいという。

「地域と大学との間の壁が低くなり、もっといろんな面で一緒にできるようになることも期待しています。例えば、地域の現場の中小企業とかに入り込んで初めて見つかるような、本当に地域に根ざした、必要性のある産学連携につなげていけるのではないだろうかと」(小林学長)

「応用力」については、学部の壁を越えた「学際副専攻システム」を導入する構想だ。例えば主専攻として総合理工学部で物質科学科を、副専攻として医学部で健康科学を学び、卒業時に授与する学位記にも主専攻・副専攻が併記される。

「シーズとニーズの関係をもっと幅広く捉える力をつけるのが狙いです。企業は、そういう応用力をもった人材を求めていますから、就業力強化に直結するとも考えられます」(小林学長)

2.先行モデルの実績

実はこれらのプログラムには、それぞれ先行モデルがある。

「学際副専攻システム」は大学院で理工・医連携コースという形で実現しているものだ。学部を越えた組み合わせによって、一つの学部では考えにくかった研究の広がりや成果が出始めているという。また、産官学連携研究推進につながる可能性も見えてきているようだ。

社会力を涵養する「社会体験学修」の先行モデルは2つあり、一つは教育学部の「1000時間体験学修」だ。

http://www.aces.shimane-u.ac.jp/1000H.html

いわゆる教職実習ではなく、「基礎体験」「学校教育体験」「臨床・カウンセリング体験」の3領域で、4年間で合計1000時間の学外体験学修を卒業要件とするプログラムで、いわば非常に充実したインターンシップだが、これが目覚しい成果をあげているのだ。2004年度には全国の国立の教員養成学部の中で最下位だった教員就職率が、2011年度には全国7位へと躍進した。

「1000時間体験がすべてとは言いませんが、非常に大きな役割を果たしています。地域でのこの活動が浸透してきたことによって、地域社会の教育委員会等が、地域で力をつけている島根大学の学生を取りたいという傾向が非常に強くなってきた。しかも単なる経験ではなく、卒業の要件にして、ある程度必修化しているということの効果を、市民社会が評価してくださっていることが大きいかなと思っております」(肥後功一副学長)

もう一つの先行モデルは医学部だ。医学科・看護学科ともに臨床実習に僻地医療研修を組み込んでおり、全員が3週間の僻地派遣を体験する。2011年度まで付属病院長を務めた小林学長は、この取り組みを間近に見てきた。

「卒業するところまで6年間を見て、教育効果を実感しています。こういう体験をした学生は、地域医療に対しての気持ちがまったく違いますね」(小林学長)

3.インターンシップの課題

教育学部、医学部のそれぞれで成果を確認できた「社会体験」を全学部に展開するにあたっての課題を尋ねた。

「両学部の実績もあり、就業力育成支援事業に採択されて総合理工学部や生物資源学部でもいろいろな検討をしてきたという積み重ねもあって、総論では大きな問題はなさそうです。各論で問題になるのは、手間がかかるということと、責任の所在ですね」(小林学長)

教員に負担をかけずに各学部の特性に合わせた運用ができるよう、コーディネーターを学部ごとに配置する。加えて、全学的な情報化への取り組みの一環として、社会体験学修用のデータベースを構築し、コーディネーターを支援するマッチングシステムを導入する予定という。

「責任問題については、ちゃんと保険をかけるというようなテクニカルなことを一つ一つクリアしつつ、もしも問題があったときは、学部の担当の先生でなくて、すべて学長の私が責任を取る体制を明確にします。学部単位でなく大学として実施する以上、それは大事なことではないかと思います」(小林学長)

4. 地方大学の使命

地方の大学には、地方に立地しているゆえに不利な点が多々ある。しかし、そればかりでもない。大学と地域とが運命共同体的に期待しあい、支えあう。その支えの強さは東京などにはないものだという。続けて小林学長は、不利な点ばかりが目に入るのは、すべての大学が「ミニ東大」を目指そうとしてきたからではないかとも言う。

「島根大学がいきなり東大と同じように国際競争力とか言ったって、できるものではない。これは国家戦略としてそれぞれそういうふうに作られてきているわけですから。われわれはわれわれの使命をちゃんと果たせばいいとある程度割り切って、この大学はどういう人材を育てるか、その目標をちゃんと見据えていきたいですね。

ではその目標とは何かというと、日本の全体を支える、80%から90%の、中小企業の一番大事なところに、しっかりした人を作ることです。その部分が伸びて、全体が元気にならないと、日本の国力というのは上がらんわけですから」

- Comments: 0

- Trackbacks (Close): 0

[Vol.5]長浜バイオ大学における就業力育成の取り組み

- 2012-05-09 (水)

- キャリアの広場編集記事 | 滋京奈

就業力育成は、多くの大学が直面する大きな課題だが、大学によって条件や状況・環境はさまざまであり、具体的な施策もそれぞれ異なるだろう。

このページでは(リクルート「カレッジマネジメント」誌と共同で)各大学に取材し、取り組み事例を紹介していく。

第5回目は、地域との強い連携をもつ大学の事例として、長浜バイオ大学を取り上げる。産業振興に寄与する人材育成を目的の1つとする長浜バイオ大学にとって就業力育成は、就職率向上のような「出口」の問題ではなく、「入口」もしくは「学内そのもの」の問題として取り組むものだったようだ。三輪正直学長と松島三兒教授(就職・キャリア部長)にお話をうかがった。

長浜バイオ大学の就業力の現状:課題認識

新設大学の第1期生には、既存の枠にはまらない元気な学生が集まるということはよく聞かれる。2003年開学の長浜バイオ大学も例外ではなかった。

「開学当時からいらっしゃる先生方には、『1期生は元気だったよね!』という印象が強くて、最近は違ってきた、小さくまとまってきた、という感覚があるようです」(松島教授)。課題認識の根底にはこの感覚があったようだ。

三輪学長は「社会の風潮としても最近の学生は、友だちが少ないとか、面と向かってのコミュニケーション能力が高くないとか、学力も低下傾向だとか、いろいろな変化があります。私どもが大学の中で学生を育てて、産業界で役立つ人材にするためには、付け焼刃ではなく、もともとの人間力からやらないと駄目だという認識がだんだん深まりました」と話す。

さらに、2回生を対象にR-CAP(リクルートが開発した自己分析・適職発見プログラム)を実施して、学生の特性を把握。そのデータを踏まえて、社会人基礎力(経産省)の12の要素を参考に、「柔軟力」「自律力」「論理的思考力」の強化がキャリア教育のゴールとして設定された。

1.系統的、段階的に力をつけるカリキュラム

長浜バイオ大学「地元経済界との連携による実践的就業力育成」キャリア科目概要

http://shugyoryoku.nagahama-i-bio.ac.jp/htm01/program021.htm

http://shugyoryoku.nagahama-i-bio.ac.jp/htm01/program021.htm

入学から卒業までを見通したキャリア教育プログラムの冒頭には、2009年度から選択科目だった「ライフデザイン」が配置された(2011年度から必修)。続く1年次後期の「長浜バイオ大学魅力発見発信プロジェクト」は、学生がチームごとに大学のPRビデオやPRパネルを作り、発表会までするというもの。

2年次前期の「キャリア開発Ⅰ」は論理的思考力を養う講義で、2012年度から必修化された。「論理的思考力開発」は夏季休暇中の集中講義で、長浜の企業から講師を招き、製品開発やマーケティングなどの課題で演習を行う。2年次後期の「長浜まちづくり魅力発見発信プロジェクト」は長浜のまちをより魅力的にするための新しい提案や取り組みをする実践型授業。最後の発表会は学外の会場で行い、商工会議所の会頭にも意見をいただくなど、地域とのつながりを意識した科目だ。

3年次前期の「キャリア開発Ⅱ」は進路選択・職業選択について考える科目。これがインターンシップ実習につながって、キャリア教育科目はひととおりとなる。

「最初にかなり重点を置きつつ、系統的に段階的に、学生が漸次力をつけていくように配慮してカリキュラムをつくりました」(三輪学長)

2.高い成長実感度、課題は参加促進

2つの実践型授業「長浜バイオ大学魅力発見発信プロジェクト」「長浜まちづくり魅力発見発信プロジェクト」に参加した学生の満足度・成長実感度は極めて高い。2011年度の「長浜バイオ大学魅力発見発信プロジェクト」に履修登録した43人のうち、途中脱落者はわずか4人という数字からも満足度の高さはわかる。自己評価による就業力要素も全般的に向上し、特に人とかかわるスキルが向上した実感をもった学生が多かったという。

こうした成果が上がっている中での課題は、学生参加の促進と参加学生の目的意識の明確化だという。松島教授は、「いくら『これいいよ』と言ってもそれだけではなかなか受けてくれませんので、外堀から攻めるような仕掛けも考えていきます」と言う。

例えば、この4月から長浜の中心市街地に町屋を借りて、学生が自由に使える活動の拠点とする計画だ。キャンパスから見て、長浜の市街地は一駅北にあるため、通学時に長浜の市内を通らない学生が圧倒的に多い。まずは長浜の町に行こうと思わせるために、そういう拠点づくりが有効と考えたわけだ。

「長浜の町に関心をもって、町の人たちとかかわり、ボランティアやまちづくりへの参加などに入っていきやすくする。そういうことによって、キャリア科目への参加率も高めたいところです」(松島教授)

3.事業期間終了後の方向性

「文部科学省の就業力育成支援事業に採択されたのが2010年度ですが、それに先立つ2009年度に、大学教育・学生支援推進事業【テーマA】大学教育推進プログラムに『バイオ学習ワンダーランド』が採択されていました。学生全員に持たせたiPodを通じて1人ひとりの学習状況を把握し、個別指導を行うものです。

これは2つのGPとして採択されましたが、本来は一体として考えるべきものですし、文科省の採択事業期間が終われば統合を考えなければなりません。学習力と就業力とを一体として進める組織が必要になるのです」(三輪学長)

こうした背景で2011年10月に「学習・就業力支援機構」が立ち上げられ、2012年度から本格運用が始まっている。機構には、教務、就職・キャリア、学生の3つの部署から教員・職員が集まっており、1年次が中心の学習力支援の個別指導を担当する教員もいれば、キャリア科目担当の教員もいる。

就業力育成に取り組むにあたって、このように複数の部署を1つに束ねて組織化する例は、実は稀だ。学長直下の組織ではあるが諮問機関ではなく、各部署からの職員も同じ組織に属して、事務機能をもつ組織になっているのも特徴的だ。新しい試みとして注目したい。

両事業期間が終了した2012年度以降の方向性としては、大学間の連携も模索していきたいという。専門科目ではすでに滋賀医科大学との連携があるが、キャリア科目については今後の構想となる。

「滋賀県に限らず、京都や奈良などの近隣の大学もそれぞれに特徴のあるキャリア科目を実施していますので、将来的な選択肢のひとつとして各大学が連携していく形がとれれば、キャリア教育の質も上がり、学生にもいい刺激になると思うんですね。

それから、複数の大学が連携を組むことで、地元経済界との連携を広域化できるのではないかという可能性についても考えています」(松島教授)

4. 地域との連携強化を目指す

就業力育成の今後の方向性について、三輪学長は「1つだけの科目では無理」と言う。

「3年ぐらい前から取り組んでいるのが、大学の授業のやり方そのものの改善です。キャリア科目の実践型授業はまさにその典型ですが、実験実習など他の授業に関しても、従来の一方向から双方向性への転換を図っています」(三輪学長)

この授業改善によって、就業力の中でも汎用スキルは通常の教育科目の中で身につけるものとしたいという。

一方、キャリア系の科目では、学内では触れにくいさまざまな年齢層やさまざまな価値観の人と協働する経験を積めるような授業のつくり方によって柔軟力・自律力を育てていく方針だ。そのためにも地域との連携を強めていくという。

「個別の企業というよりは地元の経済界全体に広く連携をお願いしたいということで、2009年に長浜商工会議所と協定を結びました。例えばキャリア科目に企業から送っていただく講師の選定は、商工会議所にお任せしています」(松島教授)

地域の経済界に学生の教育に関与してもらい、それを通じて学生がもっと町を親しく感じるようになれば、さまざまないい効果が生まれるだろうという考えだ。

長浜の人たちは「学生も町衆になってほしい」という言い方で学生への期待を語るという。地元で働く若い人が少しでも増えてほしいし、地域のイベントにも企画段階から入ってほしいという声がある。大学側もその声に応え、実践型授業などを通じた草の根的な連携を強めていくことを、地域に根ざす大学として産学連携の次のステップと位置づけているそうだ。

- Comments: 0

- Trackbacks (Close): 0

[Vol.4] 東京電機大学における就業力育成の取り組み

- 2012-03-15 (木)

- キャリアの広場編集記事 | 首都圏

就業力育成は、多くの大学が直面する大きな課題だが、大学によって条件や状況・環境はさまざまであり、具体的な施策もそれぞれ異なるだろう。

このページでは(リクルート「カレッジマネジメント」誌と共同で)各大学に取材し、取り組み事例を紹介していく。

第4回目は、工学系私立大学の事例として東京電機大学をとりあげる。理工系大学・学部は伝統的に、技術系企業との密接なつながりをもって、文科系学部とは異なる就業支援活動を展開してきたところが多い。「就職の電大」といわれた東京電機大学も同様だ。そのような背景を持ちながらの今後の就業力育成の取り組みについて、古田勝久学長と大松雅憲氏(教育改善推進室次長)にお話をうかがった。

東京電機大学の就業力の現状:課題認識

東京電機大学(TDU)は、「社会に貢献する技術者の育成」を大学の使命として掲げている。実績としても、技術系企業に優秀な人材を多く輩出してきた。しかし古田勝久学長は、近年、学生の質が変わってきたと言う。成績によって大学や学部・学科を選ぶ傾向が強まっており、「自分は工学を学びたい・学ぶのだ」という信念がないまま入学する学生が増えているというのだ。

「工学とは何か、技術とは何か、それを使って自分はどう社会に貢献できるかということをしっかり認識した上で勉強することが大切だと思います。その認識があってこそ、社会の問題にも気が付くし、その問題解決に貢献するために自分がどういう能力を持つべきかを考えることもできるのだと思います」(古田学長)

古田学長は、「もとより東京電機大学の教育は、工学とは何かをきちんとわかっていることを前提に、社会に出てから活躍できる人材、企業が求めている人材を育てるということ。つまりは『就業力』」とも言う。

1.東京電機大学が考える「就業力」とは

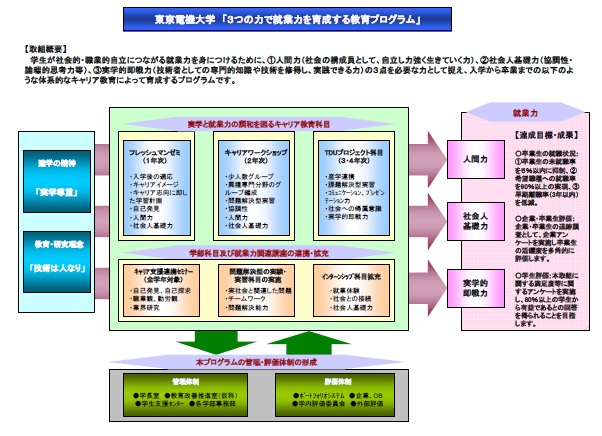

東京電機大学「3つの力で就業力を育成する教育プログラム」 取組概要

http://cweb.dendai.ac.jp/pdf/employ/tduprogram2011_2.pdf

東京電機大学の就業力育成では、「人間力」「社会人基礎力」「実学的即戦力」の3点を基本としている。

「人間力が最初に書かれているのは、初代学長の丹羽保次郎先生が唱えた『技術は人なり』を念頭においてのことです」(古田学長)。技術者のつくるものには、人柄も含めて技術者のすべてが表われる。だから技術者としてしっかりしたものをつくるためには、人間としてもしっかりしていなければならないという理念だ。

社会人基礎力(論理的な思考能力やコミュニケーション力)は、社会人一般に求められる能力だが、技術者としても一番重要な力ではないかと古田学長は言う。

「技術者というものは結局、問題発見と問題解決を求められる人材です。その中ではコミュニケーションというのが非常に大きな役割を果たすのではないかと思っています」

そして実学的即戦力は「学んできた知識をストックして、自分自身のデータベースをしっかり作っている。必要な専門的知識を学び、その知識を実際に使う能力を持っている」ことを指していると古田学長は説明する。

2.入学から卒業までのプログラム

この3つの基本を身につけた、就業力のある人材を具体的に実現するための科目として、1年次に「フレッシュマンゼミ」、2年次に「キャリアワークショップ」、3~4年次に「TDUプロジェクト科目」が配置された。

フレッシュマンゼミは、初年次教育としてキャリアイメージや職業観を培うもの。

「技術者のロールモデルというのが少ないんですよね。技術者というとどんな人ですかと聞くと、いまだにエジソンの名前があがったりする。医師や弁護士は、テレビを見てもイヤというほど出てきますけれど、技術者はなかなか出てこない。ですから、技術者がどんな仕事をしているのか、どんな能力を持つ人材かなど、フレッシュマンゼミで1年生に学ばせたい」(古田学長)

2年次のキャリアワークショップは、従来の「実験」「実習」などの科目を再編したもので、問題解決型実習で専門性を高めるとともに、グループ学習を通じて協調性やリーダーシップといった社会人基礎力の育成を意図している。

3年次~4年次のTDUプロジェクト科目は、千葉ニュータウンキャンパスにある情報環境学部で先行して行われてきた。協力関係にある近隣地域の企業や自治体から与えられたテーマを、学生主体のプロジェクトグループが担当する課題解決型実習で、実学的即戦力を育成するものだ。

3.地域との連携、大学間連携

これからの就業力育成には、他大学との連携、地域産業との連携が求められているといえる。

「産学連携を進めて産業界に必要な人材を輩出していくには、大学ひとつでは無理な面があるだろうと思います。複数の大学がコンソーシアムを組んで、あるいは経済同友会といった団体、私大連盟、私大協会なども巻き込むくらいのスケールで考えて進めるという考えは、なるほどと思えます」(大松雅憲氏)

東京電機大学が持っている地域連携の実績としてはまず、千葉ニュータウンキャンパスにある情報環境学部のプロジェクト科目を、地域との密接な関係性に基づいて作り上げてきたことがある。2012年4月に開設される東京千住キャンパスにおいても、地元自治体である足立区と、良好な関係を築き始めている。従来の大学側窓口である「産官学交流センター」に加えて、新キャンパス近くに創業支援施設「かけはし」を2011年12月に開設済みだ。施設内のインキュベーションオフィスには、区内の起業者から多数の応募があったという。「足立区は印西市と同様、中小の製造業が密集しているところで、TDUの先生方の技術を活用したいというニーズがあるものと思います」(大松氏)

一方、他大学との連携は、芝浦工業大学、工学院大学との3大学学長による「工学教育問題懇談会」があり、今後もこれをベースに検討していく見込みという。

いずれも、まず就業力ありきではなく、起業支援や共同開発、「工学教育はいかにあるべきか」の教育理念の共有など、じっくりと関係性を築き、結果として就業力育成でも共同の取り組みができればという考えのようだ。

4.教職協働のハブ組織、教育改善推進室の役割

教員・職員が協働する学内の体制づくりの要として、教育改善推進室が2011年5月に新設された。室長の教員(井浦雅司理工学部教授)、次長の職員(大松氏)をはじめ教員・職員双方で構成され、教育改善のための全学的な「ハブ」的な組織と位置づけられている。

教育改善推進室は、学内の組織と連携しながら就業力育成事業を進めると同時に、学長室とともに、就業力育成を含む中長期的な教育改善の計画策定に取り組む役割も担っている。

「座学と実学の融合に関しては、コーポラティブ・エデュケーションというのがあって、カナダやアメリカでは100年の歴史があり、インターンシップを積極的に取り入れながら非常に普及しているそうです。国内・国外を問わずこうした先進事例なども参考にして、東京電機大学の目指す教育の形を、少し時間をかけるつもりで研究し始めています」(大松氏)

あるいは、教育のアウトカム(成果評価)の方向性も長期的な研究課題だという。例えば「TDU exam の検討」というテーマがある。通常、必修科目を押さえて124単位取れば自動的に大学卒業が認められるところ、卒業生の「質」を保証するために、全学的な統一試験「TDU exam」をプラスしてはどうかというものだ。

「人材育成の目標をつくり、どういうカリキュラムをつくるかというプランから、PDCAのサイクルを実際に回し、その結果を次のステップに反映させていくことまで、これから教育改善推進室の役割はますます大きくなると思います。そういうことで具体的なわれわれの目標が実現できていけばいいと思います」(古田学長)

- Comments: 0

- Trackbacks (Close): 0

[Vol.3] 鹿児島国際大学における就業力育成の取り組み

- 2012-01-05 (木)

- キャリアの広場編集記事 | 九州・沖縄

就業力育成は、多くの大学が直面する大きな課題だが、大学によって条件や状況・環境はさまざまであり、具体的な施策もそれぞれ異なるだろう。

このページでは(リクルート「カレッジマネジメント」誌と共同で)各大学に取材し、取り組み事例を紹介していく。

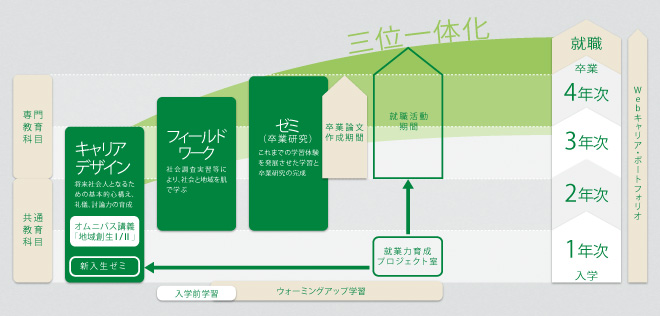

第3回目は、地方の文科系私立大学の事例として鹿児島国際大学をとりあげる。入学生の約9割が鹿児島県内の出身者であり、卒業生の75パーセント程度が県内で就職するという、地元密着型の大学での就業力育成のあり方は、どのようなものなのだろうか。瀬地山敏学長と大久保幸夫教授(就業力育成プロジェクト室長、経済学部長)にお話をうかがった。

鹿児島国際大学の就業力の現状:課題認識

「就業率・就職率対策を議論していた際、演習に入っている学生と入っていない学生で就職率は違うのか、という疑問が出ました。しかし、誰もそういうデータを見たことがない。なぜかというと、就業率は進路支援センターに、演習の成績は教務部にデータがあって、お互いを照合できない仕組みだったからです。2つの部局のファイヤーウォールの垣根を除いて見てみたところ、全学にわたって、演習を受けている学生の方が就業率が高いことがわかりました」(瀬地山学長)

今の学生は「1人で閉じこもりがちで、縦横に人とつながる経験が不足している」ことが課題との認識もあると瀬地山学長は言う。

「それをカバーする教育の体系として、フィールドワークを絶対やるべきだと考えました。演習を選び卒業論文を書く前に、野に出ることで心のウォーミングアップをしっかりしてほしいという趣旨でした」

1.本格的な教学改革

鹿児島国際大学「自分の言葉で表現できる学生」の育成 取組概要

http://www.iuk.ac.jp/k-syugyo/about.html

まず、効果が立証された演習(ゼミ)の改革に着手。平成23年度から全学部全学科で演習を履修指定(必修ではないが履修が望ましい)とし、かつ、すべての演習で卒業研究・論文を必須化した。フィールドワークでは、4タイプに大別したうち「免許資格型」を除く「探究型」「協同型」「実務型」について再編が行われた。

これに「オムニバス講義」(キャリアデザイン科目)を加えた3科目(群)の全面的な再編・改革によって、就業力育成への取り組みは本格的な共学改革となった。

2.演習の改革

演習を全学で履修指定にしたことで、演習指導する教員がより多く必要になった。もちろん、単に人数の問題ではなく、演習の内容の改善も求められる。

演習(ゼミ)の運営は各教員に任されており、教員自身の研究に基づいたテーマに、その教員の方法論に沿って学生が取り組むというのが、ほとんどの大学で一般的な光景だろう。鹿児島国際大学でも同様だ。そこで、まずは「他の教員がどんなふうに演習をしているのか」の情報を共有するために、演習を公開してお互い学び合う機会をつくろうとしている。授業科目の公開や討論が行われる場としてあるFD(Faculty Development)の「演習版」というわけだ。

しかし、講義とは違って演習の公開には教員の抵抗感が大きい。そのため、コンペへの応募として公開を促し、いい演習には援助を出す予算化を検討しているそうだ。

「ある専門が設定されている中で、講義ではなくて演習という場で、年配の教師が、若い人たちにどう語りかけて、フィールドワークを含めた形でどういう刺激を与えるかということは、教え方の原点にかかわる、最高のアートだと私は思っています。だから、抵抗感を克服して演習を公開する勇気のある人には、大学の予算で手当が出る仕組みを作るだけの価値があると考えています」(瀬地山学長)

3.実務型フィールドワーク=インターンシップ

フィールドワークでは、国内外でインターンシップを行う「実務型」に特に力を入れた。ここでも教員の協力が求められ、従来は県庁の組織なり、学内の職員なりが開拓してきたインターンシップ先を、全学の教員で確保してくる形が始まっている。

23年度には「3日間社長のカバン持ち」というユニークなインターンシップを実施、地元紙などで報道されて注目を集めた。鹿児島相互信用金庫との産学連携事業で、同金庫の取引先中小企業で3日間、マンツーマンで学生が社長に密着するというものだった。

24年度には中国・大連でのインターンシップも予定されている。学生は挨拶程度の中国語しかできないレベルで就業体験に臨むが、大連は日本語ができる人が多いとのことで踏み切ったという。また、受け入れ先は「社長のカバン持ち」と同じく鹿児島相互信用金庫の取引先なので、鹿児島と縁のある企業という安心感もあった。

こうした地元との取り組みを通じて、学生の中にも「地域に根を張った、中小でも優良な企業」に目を向ける意識が芽生えてきていると、大久保教授は言う。一方、学生を受け入れた企業側からも、「大学卒は採用したことがないが、将来は大学卒を取ろうかと考え直した」という声があがった。地域密着型大学の就業力育成事業として大きな意味があったといえるだろう。

4.教員と職員が協働しないと実らない事業

全学的な教学改革には、当然、全学の教員が本格的にかかわる。しかし、キャリア支援の全体像を見れば、職員の果たす役割も教員のそれに劣らず大きい。

「あえて教職協働ということは言いませんでしたが、このプロジェクトで成果があがったものは、近い将来、全部通常の大学の業務の中に入っていく。そうするとどうしても、それを迎える職員の人たちがこのチームに参加して、企画の段階からよく知っているということが必要です」(瀬地山学長)

この観点から、事務的な全体を統括する「就業力育成プロジェクト室」、事業内容を審議する「就業力育成プロジェクト委員会」は、いずれも教員・職員の合同で編成している。

長らく教員・職員という二分法が支配してきた大学という組織では、就業力育成のような「教員と職員が協働しないと実らない事業」は、今まで誰もしたことがないのだと瀬地山学長は言う。

「ですから、この取り組みを上手く進めて成果をあげていくには、教員にも職員にも、タイミングを心得た理解をお願いする呼びかけを繰り返していく。俺たちに相談しないでやったとか、教員までがそういうことをしなきゃいけないのかとか、心に持っておられるそういう壁を、繰り返し繰り返し、壊してくださいとお願いする。この努力しかないんだろうと思います」(瀬地山学長)

5.人材の「地産地消」と国際化

鹿児島県で一番中国人の留学生が多いのは、国立の鹿児島大学ではなく鹿児島国際大学だという。大学院生も含めて現在約140名いる留学生を「大学にとっても資源」と考え、「中国人留学生の鹿児島でのインターンシップ」を計画中だ。

「本学の学生を大連の企業で受け入れていただくように、留学生たちを鹿児島の企業で受け入れてもらいたい。インターンシップもしくは卒業してからの短期雇用という形でできないか、具体化へのスタートラインに立っているところです」(瀬地山学長)

留学生たちは将来中国となんらかの仕事をするだろう。将来ではなく、頑張れば今できるかもしれない。そういう場面に立ち会うことで、「地元企業の中に今までとは違うビジネスマインドが育ち、何か発展していくなら嬉しいこと」と瀬地山学長は言う。

「本学の卒業生の就職先の分布は、鹿児島が76%台です。鹿児島が疲弊しようと、東京がうんと発展しようと、これは変わらない数値であると直観しています。それを前提にすると、必然的に、できるだけ地域に密着して、地域の企業が盛んになってほしいという願いを持ち、そのためには大学も協力をするという姿勢をとる。

地域に根を張りつつ世界にパートナーを持ち、国際的な取引ができる企業を、いま3社ほど見つけました。そういう企業を掘り起こすことも私の務めだと思います」(瀬地山学長)

鹿児島国際大学が目指すのは、優秀な人材の「地産地消」だが、地元の企業に就職しながら世界を相手に仕事をしていくならば、それは瀬地山学長の言う「地産国際消」に他ならないだろう。

- Comments: 0

- Trackbacks (Close): 0

[Vol.1] 秋田大学における就業力育成の取り組み

- 2011-09-30 (金)

- キャリアの広場編集記事 | 北海道・東北

就業力育成は、多くの大学が直面する大きな課題だが、大学によって条件や状況・環境はさまざまであり、具体的な施策もそれぞれ異なるだろう。

このページでは(リクルート「カレッジマネジメント」誌と共同で)各大学に取材し、取り組み事例を紹介していく。

第1回目は、秋田大学である。その取り組みには、国立大学でありながら、就業力育成を教育改革の根幹にすえて進めていこうとする学長の強い意志が感じられる。吉村昇学長と大野勝好学生支援総合センター特任教授にお話をうかがった。

秋田大学の就業力の現状:課題認識

吉村:就職率は高い方ではありますが、この中には非正規の数字も入っています。パートでもいいから就職すればというのは決して正しい見方ではなく、正規雇用の就職率を高めていくべきだと考えています。

秋田大学の学生の特徴として、口下手で、採用してみれば味が出るんですが、面接などではどうしても関東などの学生に負けてしまう。地方の学生に共通のことかもしれませんが、都会の学生さんと一緒になると気後れしてしまうんでしょう。それをどうやって自信を持たせるか。

学部別の課題として、教員養成を核に持つ教育文化学部で、教員として採用される率が非常に低いことがあります。特に昨今の人口減少で、小中学校の統合が進んでいるので、教員の採用数が減少していることが悩みです。

1-1.自己表現に必要な基礎力は、英語力、日本語力、そして自信

吉村:基礎力育成のなかで最も重点を置いているのは、英語力の向上です。グローバル化社会、日本の企業は日本だけで生きていくという時代ではないので、学生には最低限英語の力だけはつけさせたいという気持ちが強くあります。東北地区でのモデル的な少人数英語教育をしたいという教師陣の情熱もありまして、3学部の学生を能力別に30人クラスに分けてやっています。

また、英語の力をつけるというより、度胸づけですが、春休みに4週間ほどの短期の海外研修を始めました。パスポートを持って飛行機に乗って外国に行くだけでいい、それだけでも度胸がつくという意図です。昨年は5カ国、今年は3カ国に、十数名を送りました。

国外に出るのはいやだけれど日本で自分の力を伸ばしていきたいという学生に、自己表現力と度胸をつけてもらうプログラムもあります。地元の「わらび座」という劇団と連携協定を結びました。劇団の本拠地である田沢湖に学生が泊りがけで行って、歌や踊り、あるいは脚本を学ぶとかを通じてコミュニケーション能力を高めていくものです。

最後に日本語教育の向上。もともとの教育文化学部の国文の先生2人に加えて、元新聞記者、テレビ局のアナウンサーなどをお招きして、この4月からユニークな日本語教育をしています。

1-2.大学の歴史と伝統を活用したキャリア形成支援

吉村:こうした基礎的な力を身につけた上で、大学としての個性を持たせることも重視しています。

秋田県は全国学力・学習状況調査で高水準を保ち続けており、義務教育での学力は全国ナンバーワンといっていい。その小中学校の先生を育てているのが本学だということがあります。この事実は活用できる。県内にこだわらず全国から、秋田大学の教育文化学部で学びたいという学生を集めて、教員に育てて地元にお返ししていく。

工学資源学部のほうは、鉱山学部以来の歴史を復活させて、100年の歴史ある鉱山・資源という分野を、秋田大学の強みとしていっそう伸ばしていきます。

日本の中で秋田大学が資源系研究・教育の拠点ということは認知されてきたので、国際的にも拠点化することを目指して、平成21年10月に国際資源学教育研究センターをつくりました。ボツワナ、モンゴル、カザフスタンという資源大国の実習に学生を連れて行くことで、自信をつけさせたいというのもあります。

2.事業の推進体制

就業力育成を推進する全学体制

http://www.akita-u.ac.jp/acep/organization/

吉村:この図では、上から順に「事業構想・企画を立てる」「支援」「実施」とそれぞれの役割を明確にした組織がピラミッド状になっていますが、本当は逆に、指導・助言を受ける学生がいちばん「上」にいて、それぞれの組織が「下」で支えているのです。また、実施する主体は日ごろ学生に向かい合っている先生(教員)であるということ。

「就業力育成本部」はわらび座の方など外部の方にも入っていただいて、大所高所からのご意見をいただくもの。実際の実施は「就業力育成実施委員会」が行います。この委員会は、医学部保健学科を含め全学部が教員をメンバーとして出している全学体制です。

結局は教員の学生に対する愛情ですよね。自分のゼミに来ている学生がちゃんと就職できてほしい。学生の幸せのために、先生も苦労するから職員も汗を流そう。そんな意識を持ってもらえれば、比較的頑張っていけるのではないかと思います。

3.受け身な学生への対応

吉村:各種プログラムを作成しても、学生が主体的に参加しないという問題は、大事ですね。学生に、この就業力育成はなぜするのか等については、まず先生の意識を共有化して、次の段階で学生にPRすることを考えています。

やはり1つの授業(の中)なので、学生自身の中からの盛り上がりを作ってほしい。そうすることによって先生の思いと学生の思いがマッチングする。そうすると授業の高まりが出てくると思うんです。就職ガイダンスと同じような形で就業力育成に関するガイダンスをするとか、学内の学生の情報システムに公開するとか、「就業力分析論」という講義を開講するとか、いろいろ考えています。学生自身からの盛り上がりを作ることです。企業で言えば顧客のニーズを明確にして、それに対してわれわれ大学がどういうサービス・価値を提供するか。そういうスキームを考えています。

4.現状と成果と課題

吉村:就職して3年後にもう一度その卒業生をフォローアップすることは計画しています。事業の成果をはかる意味も含めて、その会社に入って満足いく生活、あるいは収入が得られているか。それと上司からどう思われていて、大学でどういう教育をしたらいいか。追跡調査が必要です。職員に県内の企業を全部回らせて、卒業生がどんな形で頑張っているか、どんな学生が欲しいかといった聞き取りをしています。

就職率、すなわち会社に入るだけのパーセンテージを上げるのは簡単だけれど、会社に入った後、その中で伸びるか伸びないかのほうがポイントです。3年後・5年後、会社の中でどんな存在感を示すかで改めて大学の力量が問われるというのが私の考えです。

この考え方に基づき、就業力育成の成果の指標としては、次のようなものを考えています。ひとつは学生の満足度調査です。社会生活全般における満足度、幸せに生きているか。

社会でどれだけ活躍しているかも、客観的な指標としてあるでしょう。例えば昇進度です。どれだけリーダーシップを発揮して管理職や役員になっているか。

3つめが、雇用される能力。就職率ではなく、就職の質だと考えています。地元企業、優良企業で秋田大学の学生がどれだけシェアを獲得したか。第一希望の企業に就職できたか。正規雇用、直接雇用であるか。また、就職先の企業が、いわゆるエクセレントカンパニーであるか。社員は10人だけれど優れた技術とマネジメントを持っている企業とかですね。

これらの数字を3年後、5年後とフォローしていくことが必要だと考えています。

(了)

- Comments: 0

- Trackbacks (Close): 0

ホーム > エリア